【贾祯祯】“观性以历,观情以律”:翼奉诗学中的性情占与律历观

摘要:汉代经学视野下的《诗》学以齐诗学为代表,具备典型的阴阳五行论特征,学界常以“五际”说契入,却普遍忽视了“六情”理论及其对传统诗学性情说和汉代律历思想的改造。从齐诗翼奉学出发,可以挖掘翼奉诗学中的性情思想与律历观点。翼奉律历性情占主要的方法特征在于以时、辰之吉凶参照一变量之吉凶推得第三者之吉凶。律、历在翼奉思想中除音律、历法的基本内涵外,主要指十二地支与十天干之义,这两种含义处在翼奉以道、圣、经为分的不同理论层次之中。《诗纬》“诗者,天地之心”的观点,或许正受到了齐诗学的浸染,并对后世诗论与文论产生深远影响。

关键词: 翼奉 六情 五性 律 历

以“情性”论《诗》是汉代诗学的一大特征,汉代诗学结合了先秦儒家情性思想与诗教传统的基本原则,提倡性有所养,情有所节,诗发乎情性,止乎礼义,才能正人伦、知兴废。①比如《毛诗序》:“(诗)发乎情,止乎礼义。发乎情,民之性也,止乎礼义,先王之泽也。”[1]《韩诗外传·卷二》:“适情性则不过欲,不过欲则养性知足。”[2]齐诗一派如匡衡,据《汉书·匡衡传》记载:“《诗》始《国风》,《礼》本《冠》、《婚》。始乎《国风》,原情性而明人伦也;本乎《冠》、《婚》,正基兆而防未然也。”[3]972汉代诗学中的“情性”,主要指人的自然情感与自然本性。作为齐诗学的代表,翼奉②诗学也继承了以“情性”解《诗》的传统,认为“诗之为学,情性而已”(《汉书·翼奉传》),但不同的是,翼奉在自然情性与道德情性之外,在齐学背景上发展出了一种“见人性,知人情”的独特情性理论,主张“观性以历,观情以律”,并以此来指导君王审视下臣、制定政策。陈乔枞在《诗纬集证》中指出:“齐诗之学宗旨有三,一曰四始明五行之运也,二曰五际稽三期之变也,三曰六情著十二律之本也。”[4]其中“四始”“五际”借阴阳变化、五行生克,配干支之位,以“天地阴阳终始之理”讲“王道治乱安危之故”(《清史稿·列传二百六十九》),“六情”则以时、辰入占,明“人事盛衰得失之原”(《清史稿·列传二百六十九》)。从可考文献来看,翼奉的诗学既不论《诗》的教化之义,也不讲“情”“性”的根源或是二者的关系,而是直接将其运用在了数术推演当中,以推求他人之情,知他人之性。

一、翼奉“六情十二律”思想的基本内涵

翼奉的“六情”思想从形式上来说是一种占验方法,是一种判断吉凶正邪的“知下之术”,据《汉书·翼奉传》所载:

知下之术,在于六情十二律而已。北方之情,好也;好行贪狼,申子主之。东方之情,怒也;怒行阴贼,亥卯主之。贪狼必待阴贼而后动,阴贼必待贪狼而后用,二阴并行,是以王者忌子卯也。《礼经》避之,《春秋》讳焉。南方之情,恶也;恶行廉贞,寅午主之。西方之情,喜也;喜行宽大,已酉主之。二阳并行,是以王者吉午酉也。《诗》曰:“吉日庚午。”上方之情,乐也;乐行奸邪,辰未主之。下方之情,哀也;哀行公正,戌丑主之。辰未属阴,戌丑属阳,万物各以其类应。

以上为翼奉“六情十二律”思想的经典表述,也是其起占的原则之一。由此可知,六种感情由方位引出,两两一组,其吉凶与经相应。以第一组为例,北方之情为好,性为贪,位在申、子,属阴;东方之情为怒,性为贼,位在亥、卯,属阴。对于这样分类的原因,可依据师古注引孟康语解释。孟康曰:“北方水,水生于申,盛于子。水性触地而行,触物而润,多所好故;多好则贪而无厌,故为贪狼也。东方木,木生于亥,盛于卯。木性受水气而生,贯地而出,故为怒;以阴气贼害土,故为阴贼也。”[3]912即按照四方与五行、五行与十二地支的关系来看,北方属水,水能润物流行,所好甚多,称之为“好”。作为情感,有所“好”则倾向于贪,所以性为“贪狼”。至于“水生于申,盛于子”,与后世十二地支长生法类似,此法依十二支之序模拟五行之盛衰,如水生于申旺于子墓于辰,火生于寅旺于午墓于戌等。所以东方属木,亥卯主之,是因为木生于亥,盛于卯。木贯地而出,气势之盛,称之为“怒”,作为情感,愤怒则倾向于贼害,所以性为“阴贼”。至于“二阴并行,是以王者忌子卯也,《礼经》避之,《春秋》讳焉”,根据各家注释,与日法中的刑徳之法相合,也与经书所载的夏殷之亡相关。(1)其余四方之情同理。比较明显的是,北、东、南、西四方翼奉是按照冬、春、夏、秋,即水、木、火、金四宫关系建立的,虽然翼奉“四始”“五际”之说不存,但与《诗纬》相关内容对照,仍可看到二者的一贯之处。(2)

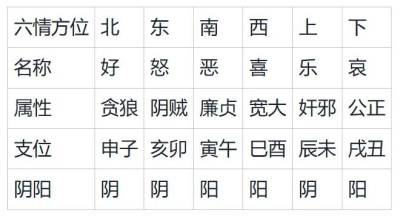

其实“六情十二律”之说并不完全是翼奉所独创,至少情分为六,由来已久,起初是由六情禀六气而生之说而来。《左传·昭公二十五年》:“民有好恶喜怒哀乐,生于六气,是故审则宜类,以制六志。”此“六志”即好、恶、喜、怒、哀、乐六情,此六种情感同样见于《荀子·正名》:“不事而自然谓之性。性之好、恶、喜、怒、哀、乐谓之情。”和《荀子·天论》:“形具而神生,好恶喜怒哀乐臧焉,夫是之谓天情。”《吕氏春秋·有度》中改“好”为“欲”,谓“恶、欲、喜、怒、哀、乐六者”为六情。(3)但只有到了翼奉,或翼奉所师法的齐学一派,六情才与十二律等因素关联在了一起,并用于占卜。总的来说,六种情感与各自方位、名称、性质和十二支位相配,其正邪吉凶基本可以按照各自所属的阴阳之性判断,提炼如表1所示:

表1 六情方位属性吉凶表

翼奉“六情十二律”思想的第二个原则是“用辰不用日”,同样见于《汉书·翼奉传》:

师法用辰不用日。辰为客,时为主人。见于明主,侍者为主人。辰正时邪,见者正,侍者邪;辰邪时正,见者邪,侍者正。忠正之见,侍者虽邪,辰时俱正;大邪之见,侍者虽正,辰时俱邪。即以自知侍者之邪,而时邪辰正,见者反邪;即以自知侍者之正,而时正辰邪,见者反正。辰为常事,时为一行。辰疏而时精,其效同功,必参五观之,然后可知。

“用辰不用日”即在干支之位中,取支位而不用干位。如“癸未日”,“癸”为干,“未”为支,则取支位“未”为用。“辰为客,时为主人”即以时为主,以辰为客,若辰之支位与时之支位正邪属性不同,以时之支位为准,因为“辰疏而时精”,对于所占卜之事,发生的具体时间比发生的这一天更为精确。接下来“见于明主,侍者为主人”一句,则将“辰”“时”与“见者”“侍者”关联了起来,“见者”之正邪与“辰”同,“侍者”之正邪与“时”同,即“辰正时邪,见者正,侍者邪;辰邪时正,见者邪,侍者正”。由于“时”与“辰”的正邪属性在前文的六情表中已经做好规定,如果仅以“时”“辰”的正邪来对应判断来人的善恶,不免简单。所以接下来翼奉提到了四种情况,就是以辰、时入占,着眼侍者之邪正,得见者之邪正的讨论。如孟康所言:“凡占以见者为本。”[3]913作为占者,在会面中最想得知“见者”的正邪与事件的吉凶,是符合常理的设想。此处“侍者”与“见者”各自所代表的内涵暂且不论,(4)“辰”“时”“侍者”各以正邪两种情况入占,所得应有八种情况,如表2所示:

表2 辰、时、侍者正邪分布情况表

“辰”“时”“侍者”“见者”四个要素中,“时”与“侍者”为“主人”,即“时”与“侍者”的正邪起决定作用,同时二者存在理应对应的关系,但“侍者”的正邪并不受“时”绝对控制,二者的正邪属性并不能直接对等,而要在具体情形中现做考量;“辰”与“见者”为“客”,二者本应正邪相应,但由于这里所要占得的结果是针对“见者”的,而占的条件又是以“时”与“侍者”为主导的,显然“见者”的正邪也不能直接以“辰”推断。

按照翼奉的说法,“忠正之见,侍者虽邪,辰时俱正;大邪之见,侍者虽正,辰时俱邪”,即表中结论②⑦,意思是说,虽然“侍者”为“主”,其性为邪,但如果“时”与“辰”皆正,那么得到的依然是“忠正之见”。同理,即便为主导因素的“侍者”为正,可是“时”与“辰”皆为邪,此“见”也当视为“大邪之见”。后面一句“即以自知侍者之邪,而时邪辰正,见者反邪;即以自知侍者之正,而时正辰邪,见者反正。”即表中结论④⑤,上半句说的是为“主”的“侍者”为邪,为“主”的“时”也为邪,那么即便为“客”的“辰”为正,为“客”的“见者”也不会与之对应为正,反而因为两个主导因素皆为邪而呈现邪的结果。下半句同理。

八种情况中翼奉仅举出了其中四例,另外四例按照其规则并不难补充。结论①⑧并不存在争议,在辰正、时正、侍者正的情况下,自然推出见者正的结论,同理,辰邪、时邪、侍者邪的情况下,也只能得出见者邪的结果。对于③与⑥,两者结构相同而内容相反,可能出现的结果只有两种,一为③辰正、时邪、侍者正、见者邪,⑥辰邪、时正、侍者邪、见者正;二为③辰正、时邪、侍者正、见者正,⑥辰邪、时正、侍者邪、见者邪。对于这两种可能的结果,本文倾向于取第二种情况。虽然第一种情况表面上似乎更符合翼奉“辰为客,时为主人”“辰为常事,时为一行”(《汉书·翼奉传》)等以“时”为准的思想,但通览此八种占验结果,若用此一结论,则凡“时”为正者“见者”皆正,凡“时”为邪者“见者”皆邪,实际上“辰”之正邪与“侍者”之正邪已经没有存在和参考的必要了,反而与翼奉“其效同功,必三五观之,然后可知”(《汉书·翼奉传》)的总体思路相悖。

二、翼奉“六情十二律”占卜实例与原则分析

两个原则解释清楚之后,翼奉占验正邪吉凶的诸则案例便可得到合理的解释,从这些案例中,也可进一步分析出翼奉所言“见者”“侍者”究竟意指为何。以下是翼奉奏疏中的一段推演,当时平昌侯王临想要跟随翼奉学习经术,翼奉不愿,于是密奏给汉元帝写道:

正月癸未日加申,有暴风从西南来。未主奸邪,申主贪狼,风以大阴下抵建前,是人主左右邪臣之气也。平昌侯比三来见臣,皆以正辰加邪时。辰为客,时为主人。以律知人情,王者之秘道也,愚臣诚不敢以语邪人。(《汉书·翼奉传》)

首先“正月癸未日加申,有暴风从西南来”,是以暴风起占。翼奉风角之书亡佚,(5)具体占法不得而知,(6)但根据此段文字,其风角之术与其性情之占似彼此相通,因为“未主奸邪,申主贪狼”显然是六情表中的内容,而其所取的“未”与“申”,恰也与“用辰不用日”的原则相符。(7)至于“风以大阴下抵建前”,“大阴”即太阴,是按照木星运行周期十二次以十二支序对年命名的一种方式。(8)据《翼奉传》后文可知,“今年太阴建于甲戌”,则辰位在戌;“建”即斗建,是按北斗斗柄所指依十二支起月的方法,翼奉所载当月为正月,正月建寅,故辰位在寅。根据六情表,太阴支辰戌在下方,而下方据孟康注“谓南与西也”,正是风来方向,而月建支辰寅在南方,所以“风以大阴下抵建前”说的正是风从戌下至寅前。年与月在风角占中的作用规则此处并未明言,或可推测,在翼奉使用的历法体系里,年、月、日、时皆在一个由十二地支所规则的秩序中运行,那么占卜的结果应由这几种因素以贯通的规则共同促成。(9)从年到月到日再到时,时间趋于精准,按照翼奉以时为精的标准,其支辰代入到六情表中所得的吉凶结果也更加精确。“未主奸邪,申主贪狼”,其日其时,二阴并行,为凶象。对于年、月,虽然戌与寅皆为阳,但“凡风之动,皆不安之象”(《开元占经·风占》),暴风本就为凶象,其验又多在人主,加之其来时、辰皆凶,由此得出人君身边笼罩着邪臣之气,是非常符合古代占卜术一贯特征的结论。(10)

此时所得“人主左右邪臣之气”,由暴风占得,翼奉心中定早有人选,但作为占卜本身的结果,这个“邪臣”所指向的人物实际上是模糊的。后面“平昌侯比三来见臣,皆以正辰加邪时”,平昌侯接连三次在正辰邪时来见翼奉,这与前文西南暴风其实是两个不同的占卜,然而有注家却认为两者是情性占一例,并借前文“癸未日加申”为邪辰邪时,纠正此处“正辰加邪时”之误。(11)细思可知,“癸未日加申”是暴风自西南而来的时间节点,而平昌侯三次来见翼奉,一定是在三个不同的时间,不可能与癸未日申时三次重合。回到前文以时、辰起占推见者之正、邪的表格,平昌侯三次以正辰邪时前来,应与表2结论④一致,即辰正,时邪,侍者邪,见者邪。所以从翼奉的视角来看,已知君主身边存在邪臣,又逢平昌侯接连三次以正辰邪时前来,平昌侯“以宣帝外属侍中”(《汉书·翼奉传》),正是皇帝近臣,所以得出平昌侯正是此邪臣的结论,并拒绝与之会面。

这里所引出的问题便是,翼奉口中的“侍者”与“见者”,到底指什么?如果按照字面意思,将“侍者”解释成随侍左右之人,把“见者”解释成所会见之人,那么此例中平昌侯显然为“见者”,但“侍者”不详。一种可能的情况是,翼奉身边“侍者”为邪已知但未言明,加之正辰、邪时,得出“见者”邪的结论。但这种情况的不合理之处在于,翼奉作为深通阴阳之道的占卜大师,却留有邪人在身边侍奉,显然背离了其术以“见人性,知人情”为用的主旨。

其实通过前文两种占验原则的确立以及上述暴风占例的解释,已经可以看到此类占卜的大致原理,它是以不同精度的时间尺度作为基本轴,将人或事出现的节点固定在这些基本轴的辰位上,再加以一个变量作为主要影响因素,来推求一个第三者的属性。比如以时、辰的正邪加上“侍者”的正邪得出“见者”的正邪。又比如以岁月日时的正邪,加上风的属性,得到君主近臣气象。所以“平昌侯比三来见臣”的例子中,翼奉已知的因素是人主左右存在邪臣,以及作为人主近臣的平昌侯三次前来的时辰,那么就有这样一种可能,即翼奉这接连三次占卜都是以平昌侯前来的时辰的正邪,加上“人主左右邪臣之气”这个条件,得出平昌侯为邪人的结论,也就是说,这个例子中或许并不存在“侍者”。

回到“侍者”与“见者”出现的语境,“见于明主,侍者为主人”一段,实际上是翼奉向元帝解释为何不教授平昌侯占卜之术后,元帝向他进一步询问“来者以善日邪时,孰与邪日善时”时翼奉的回答。显然,整段回答是面向皇帝的,回答的内容是针对“来者”的。点出“明主”,引出“侍者”,这个“侍者”可以理解为对皇帝而言的侍者,指的是皇帝近臣,或以宫廷近侍官为主的侍从人员。(12)例如奉诏来找翼奉学习的侍中平昌侯,或被元帝封为中郎的翼奉,都可在恰当的时机成为皇帝情占中的“侍者”。而“见者”就是元帝设问中的“来者”,是因事来拜见皇帝之人。仔细揣摩此“见”仍有人与事之分,即“见者”与“……之见”。政治世界交纵复杂,在占得某些臣子为邪臣的情形下,如果其前来的辰、时皆吉,那么此次会面所谋之事,也有利好之象,反之亦然。从皇帝的视角看,想要“知下之情”,便要以时、辰的正邪加上一个作为变量的“侍者”入占,这里其实还存在一个问题,即“侍者”的正邪又要如何得知。翼奉并没有做相关的说明,在告知皇帝如何利用六情占得人情时,只是默认知晓了侍者的正邪。既然在翼奉的理论中,“风通六情”,联系前文,翼奉从西南暴风占知平昌侯为邪人的案例,或许就是一种可能的方式。

三、翼奉诗学中的五性之义与律、历的双重涵义

翼奉的诗学系统意在为人君提供一套独特而秘密的知悉臣下性情的方法,“诗之为学,情性而已。五性不相害,六情更兴废。观性以历,观情以律,明主所宜独用,难与二人共也”(《汉书·翼奉传》)。其中情分为六,前文已详细阐释,只是翼奉多次提到察情以律,如“知下之术,在于六情十二律而已”,“执十二律而御六情”,“以律知人情,王者之秘道”,等等。此十二律是否如历代注家所解为十二音律?“观情以律”与“观性以历”相对而出,其内涵是否与汉代流行的以《汉书·律历志》为代表的律历系统相通?“观性以历,观情以律”中“性”“情”“历”“律”四者,除“情”外其他三者《汉书·翼奉传》皆未言明,四个要素明确的作用规则已不得而知,然而根据翼奉运用六情五性的其他案例,结合后代佚文及注释,仍可看到其各自所指向的内容。

对于“观性以历”,张晏注曰:“性谓五行也,历谓日也。”[3]913《五行大义》:“翼奉云:‘五行在人为性,六律在人为情。’”[5]翼奉六情由六种方位引出,五性若出自五行,符合翼奉“参之六合五行,则可以见人性,知人情”(《汉书·翼奉传》)的表述。从前文可知,翼奉情占“用辰不用日”,若“历谓日”,则性占用日不用辰。日为干,辰为支,六情与十二支相配,则五性与十干相合。具体内容可依照晋灼注:“翼氏五性:肝性静,静行仁,甲己主之;心性躁,躁行礼,丙辛主之;脾性力,力行信,戊癸主之;肺性坚,坚行义,乙庚主之;肾性智,智行敬,丁壬主之也。”(13)这是依照木、火、土、金、水五行之序,将五脏与静、躁、力、坚、敬五性,与所属五常仁、礼、信、义、智以及十天干组合在了一起。

翼奉虽然没有明确阐明天干、地支与五性、六情之间相协同的内在逻辑,但翼奉在向元帝解释当年出现的地震时提到:“人气内逆,则感动天地……所以然者,阳用其精,阴用其形,犹人之有五臧六体,五臧象天,六体象地。”(《汉书·翼奉传》)这实际上与自董仲舒天人相副思想开始,提倡“天地之所生,谓之性情”,“身之有性情,若天之有阴阳”(《春秋繁露·深察名号》),到《白虎通义》将天地性情思想确立成篇,认为“人禀阴阳气而生,故内怀五性六情”,“人本含六律五行气而生,故内有五藏六府,此情性之所由出入”(《白虎通义·性情》)等,一脉相承。先秦人性论建立在“性”是人天生自然本性的基础上,而“情”随性出,多与人的自然情感和欲望相关。董仲舒以后,性与情仍为人天生所具备,不过其先天的给予者被确立为天与地。阴阳在先秦文本中只是“六气”之二,然而到了汉代,它已成为人之生成的重要参与者。而在人所生成的具体形体里,五脏六腑则被当作了性与情的直接产生之处,(14)人之脏腑与性情相配,以至与四时、五行、六律、八风等诸多事项关联一体,这在汉代人的知识构成中,是极为自然之事。在后来《说文解字》《释名》等详察字义名源的作品里,作者甚至直接以五行解释五脏字义,后起之说反被当成先在的原理了。(15)虽然翼奉屡次强调其学为秘术,“唯奉能用之”,似乎为其所独创,不被外人所知,但翼奉既然承认“人气内逆,则感动天地”,人“五臧象天,六体象地”等,那么翼奉五性六情思想就也建立在汉代学术的共同基点之上,在性情的问题上,也不会脱离天地阴阳之气与人禀气而生性情的基本结构。翼奉五性六情之说的独特之处,并不在于其性、情所取的含义,也不在于二者所由来的根源或是相互关系,而在于将“律”与“历”这个汉代学者所共同关心的话题运用到人的五性六情之上,在于将它们用于占卜的各种取舍规则。在这套规则里,六体象地,六情由十二地支所主,由《翼奉传》所载的奏疏可以确定,那么五臧象天,五性与十天干相配,根据佚文和注释,也可初步断定属实。

至此,翼奉“性”与“情”的内涵以及由二者各自所关联的要素已基本确定,至于“历”与“律”,张晏注将“历”解为十干,那么“律”无论是否与十二音律相关,应至少包含着十二支之意。两种用法从下面一段中均可以看到:

今年太阴建于甲戌,律以庚寅初用事,历以甲午从春。历中甲庚,律得参阳,性中仁义,情得公正贞廉,百年之精岁也。(《汉书·翼奉传》)

这是翼奉向元帝解释初元二年两次地震时的分析。“今年太阴建于甲戌”,前文已释。“律以庚寅初用事”,孟康注曰:“十一月庚寅日,黄钟律初起用事也。”[6]钱大昕评价孟说“其法未详”,钱氏根据三统历推得“庚寅则月之二十八日也”[6],但含义不明。今有学者认为可以将“庚寅”拆开解读,“寅”指正月建寅,“庚”则按纳音五行之法解为此年第一个中气“惊蛰”所属。“庚寅”不属一日之干支,而合此年第一个月与第一个中气而言。[7]至于“历以甲午从春”,按照钱大昕的算法,初元二年春分日恰在“甲午”,于文意相合。综合三个分句来看,“甲戌”点出年序,“庚寅”或点出黄钟律起用之日或此年第一个中气,最后“甲午”点出春分日。虽然将“庚寅”释为惊蛰日与历法相合,但对比“甲戌”与“甲午”之意,未免过程曲折,况且二十四气中分至启闭意义最为重大,如按照黄钟律解此句中的冬至以及后面一句的春分,单独提到惊蛰,若没有其他文本证据证明每年首个中气的重要性,略显薄弱。再者,整段引文是对初元二年这一年作的整体评价,从这个角度看,“太阴”之序为年序,“律”取随月用律之意,十一月始用黄钟,为十二律之首,“历”取历法意,春分日阴阳相半,昼夜等分,为传统祭日之日,三者分别着眼于年、月、日,更加意义分明。但无论“庚寅”作何理解,将甲戌、庚寅、甲午的干、支分别挑出来看,便可得到后文“历中甲庚”,即甲、庚两个干位;而“律得参阳”,指的就是戌、寅、午三个支位,三者据六情表皆为阳,称为“三阳”。至于“性中仁义”,根据晋灼对五性的注解,甲己主仁,乙庚主义,则甲庚自然主仁义之性。“情得公正贞廉”,根据六情表,戌丑主公正,寅午主廉贞,那么戌、寅、午三者自然得公正贞廉之情。

由此可知,“律”与“历”在翼奉的体系中具有两层含义,一与《律历志》中的律历同义,“律”为十二音律,“历”为历法义;二取干支之义,“律”为十二地支,“历”为十天干义。“律以庚寅初用事,历以甲午从春”中的“律”“历”,便是第一种含义;“历中甲庚,律得参阳”中的“律”“历”则是第二种含义,即与性、情相接的干、支之义。

虽然翼奉没有给出十二音律循环的具体规则,(16)但显然“律历”对翼奉来说是一个非常基本的问题,这也是汉代学者所共同面对的不可忽视的问题。从张苍建议承秦颛顼历,到太初改历用邓平所造的八十一分律历,到张寿王力劝改用殷历,再到刘歆据太初历造三统历等,此过程十七家历术湮没,古四分历渐落下风,以律历合一思想为导向的律历成为新的流行。造历之所以为“王者所重”,因为它是对人间时间秩序的重建,是对时间循环的自然周期与人为周期的双重掌控,如司马迁《历书》中武帝之诏云:“绩日分,率应水德之胜。”而律与历合一,在时间秩序之外,由律数规定的度量权衡等空间概念也一并收纳其中,时间秩序与空间秩序被统合到一起,这对统治者来说,是巨大的成就与诱惑。元帝时代的翼奉“惇学不仕,好律历阴阳之占”(《汉书·翼奉传》),也将律历视为王治之要,从下面一段文字中,可以看到律历所处的层次:

臣闻之于师曰,天地设位,悬日月,布星辰,分阴阳,定四时,列五行,以视圣人,名之曰道。圣人见道,然后知王治之象,故画州土,建君臣,立律历,陈成败,以视贤者,名之曰经。贤者见经,然后知人道之务,则《诗》、《书》、《易》、《春秋》、《礼》、《乐》是也。《易》有阴阳,《诗》有五际,《春秋》有灾异,皆列终始,推得失,考天心,以言王道之安危。

翼奉在这里划分了天地之道、王治之象与人道之务三个层次,“律历”在圣人所见的第二层,圣人造律历,与封疆建制、鉴史知来同等重要,律历与地理、历史、人伦一道,既是对天地阴阳四时五行蓝本的摹拟,也是成经纬之书的共同依据。除了对这一层次中“律历”的重视,翼奉在用《诗》占卜人之情性时,使用更多的还是干、支之义的律、历,此律、历在人道之务的再下一层,是他对诗学的新的理解与创造,与第二层中的“律历”不仅含义不同,也有性质上的两层区分。至于“《易》有阴阳,《诗》有五际,《春秋》有灾异,皆列终始,推得失,考天心,以言王道之安危”,反映的正是汉代齐学的主要特征。正如陈乔枞所讲:“《易》有孟京卦气之候,《诗》有翼奉五际之要,《尚书》有夏侯洪范之说,《春秋》有公羊灾异之杀,皆明于象数,善推祸福以著天人之应,渊源有自,同一师承,确然无疑。”[8]翼奉“五际”之说已亡,参考《诗纬》可见其要略,但就《翼奉传》中的“六情十二律”思想来看,仍可见其推得失、考天心、言王道安危的基本特征。如同前文所引翼奉向元帝解释初元二年地震的奏疏,在讲明当年为“百年之精岁”后,便将发生天灾的缘由转到人事头上,从时局出发,认为皇帝身边“左右亡同姓”不能“明亲亲”,“异姓之臣又疏”无法“明贤贤”,而以“舅后之家为亲”,阴气之势过盛,“人气内逆,则感动天地,天变见于星气日蚀,地变见于奇物震动”(《汉书·翼奉传》),才会导致地震两次发生。后来翼奉又建议元帝“因天变而徙都”,迁都洛阳,重振根本,足见其用心。

四、从五性六情到天地之心

翼奉以“情性”说《诗》,著六情与五性之说,承袭了天有六气的原始思想和自古以来以时辰占卜的一贯传统,同时兼取律、历的两种含义,将人之情性与方位、干支、脏腑等多种因素关联到了一起,与其四始、五际思想共同将《诗》奉为推演人事得失与政治兴变的重要依据。翼奉以一配二,将人的五性六情与十天干十二地支配比在一起,其实并无意将人之性、情比拟为天地的中心,但“诗之为学,情性而已”,齐诗之后,在《纬书》中,《诗》便不再只是吟咏其志或兴观群怨的优雅方式,在阐发人之情性的基础上,“诗”获得了更高的属性。

比如《春秋纬·说题辞》:“诗者,天文之精,星辰之度,人心之操也。”[9]其“天文之精,星辰之度”当然可以指《诗》所涉及的大量天文现象,“人心之操”当然可以指《诗》的敦厚之教及讽刺之道,但脱离这层朴素的含义,它们也可以指以起于星辰轨度的干支律历为占,以解人之情性的齐诗翼氏学。作为此学派的极致化形态,《诗纬》在阐发了四始、五际思想后,更直接将诗上升到了“天地之心”的高度。《诗纬·含神雾》曰:“诗者,天地之心。”[10]在此之前,“天地之心”指的是《周易》复卦初九一阳来复所体现的天地生物之心。(17)到《礼记·礼运》,也将具有天地之德五行之秀的统类意义上的“人”称作天地之心。虽然《礼运》将人称作天地之心,着眼于五行,但在解释中却连续多次使用了五、六、十二之数,并不只是简单的巧合。(18)《诗纬》将“天地之心”放在“诗”上,直接将诗与宇宙天地之道等量观之,看似突兀,其实与其四始、五际、六情之说密不可分。四始以四季施政,五际以五种阴阳变化的关键节点作为改革时机,(19)六情则观情性以律历,将《诗》与王道兴衰结合在一起,有数可度,有事可验,此种意义上的诗学通天地阴阳之气,合四时五行之数,应律历干支之吉凶,既可知人心,又可推国运,《诗纬》称之为“天地之心”,恰如其分。

“诗者,天地之心”的论断直接影响了汉魏六朝的诗论与文论,诗与文自此以后便上升到天地之道的高度。如刘勰《文心雕龙》直接将“文”与“道”等同起来,“文之为德也大矣,与天地并生者何哉”(《文心雕龙·原道》),“文”原于道,与天地并生。萧子显亦言:“文章者,盖情性之风标,神明之律吕也。”(《南齐书·文学传论》)以及司空图《二十四诗品》中“天地与立,神化攸同”“情性所至,妙不自寻”“俱似大道,妙契同尘”等语也显示了自齐诗之后将诗、文与情性和天道紧密相联的特征。翼奉作为齐诗学派的代表人物,其诗学本质上仍是经学。翼奉并不关心《诗》的文学内涵,对情性之说也并不像其他三家诗学一样在人之天性或自然情感方面加以阐释,而是观情性以律历,完全将《诗》数术化。然而,翼奉诗学从齐诗一派发展到《诗纬》,却在不经意间为《诗》与“诗”创造了新的本质。

【参考文献】

[1] 十三经注疏·毛诗正义(上)[M].李学勤,主编.北京:北京大学出版社,1999:15.

[2] 许维遹.韩诗外传集释[M].北京:中华书局,2009:72.

[3] 班固,颜师古.百衲本汉书[M].北京:国家图书馆出版社,2004.

[4] 陈乔枞.诗纬集证·自叙[G]//续修四库全书·经部·诗类.上海:上海古籍出版社,2003:761.

[5] 中村璋八.五行大义校注[M].东京:汲古书院,1998:154.

[6] 王先谦.汉书补注·前汉七十五[M].北京:中华书局,1983:1379.

[7] 郜积意.两汉经学的历术背景[M].北京:北京大学出版社,2013:85.

[8] 陈乔枞.齐诗遗说考·自序[G]//续修四库全书:第76册.上海:上海古籍出版社,2003:325.

[9] 安居香山,中村璋八.纬书集成(中)[G].石家庄:河北人民出版社,1994:856.

[10] 安居香山,中村璋八.纬书集成(上)[G].石家庄:河北人民出版社,1994:464.

【注释】

①先秦时期的“情性”多是“性”与“情”分开讨论的,“性”本与“生”通用,后指人的自然本性,如告子的“生之谓性”(《孟子·告子上》),荀子的“生之所以然者谓之性”(《荀子·正名》)。在此基础上,有孔子“性相近”(《论语·阳货》)的说法,并出现了性善性恶之争。“情”本义为“实”,取情感之意的“情”多与“性”相联,如《荀子·正名》:“性之好、恶、喜、怒、哀、乐,谓之情。”“性者,天之就也,情者,性之质也。”《荀子·效儒》:“行忍情性,然后能修。”等等。此外《庄子·缮性》篇中也有“民始霍乱,无以反其性情而复其初”的说法。郭店楚简《性自命出》提出“道始于情,情生于性”的观点,将情、性与道联系在一起,相较孔子不言“性与天道”(《论语·公冶长》)的思想特点,实为先秦情性哲学的一大突破。

②翼奉,字少君,西汉后期经学家,活动于宣、元之际。据《汉书·列传第四十五》,翼奉治《齐诗》,与萧望之、匡衡同师于后苍。后苍师承夏侯始昌,夏侯始昌学术上与董仲舒、韩婴一脉,好言阴阳灾异之说。从齐诗传统看,至迟到夏侯始昌,齐诗便已以阴阳灾异为特征,到翼奉诗学则发展到高峰。

(1) 颜师古《汉书注》引李竒曰:“北方阴也,卯又阴贼,故为二阴,王者忌之,不举乐。春秋、礼记说皆同。贾氏说:‘桀以乙卯亡,纣以甲子丧,恶以为戒。’”张晏曰:“子刑卯,卯刑子,相刑之日,故以为忌。而云夏以乙卯亡,殷以甲子亡,不推汤武以兴,此说非也。”师古曰:“儒者以为子卯夏殷亡日,大失之矣。何儒亮以为学者虽驳云,只取夏殷亡日,不论殷周之兴,以为大失,不博考其义。且天人之际,其理相符,有德者昌,无德者亡。以桀纣之暴虐,又遇恶日,其理必亡。以汤武之德,固先天而天不违,所谓德能消殃矣,岂殃能消德也!”(班固撰,颜师古注:《百衲本汉书》,第912页。)关于刑徳之法,《五行大义》引翼奉:“木落归本,故亥卯未,木之位,刑在北方,亥自刑,卯刑在子,未刑在丑。水流向末,故申子辰,水之位,刑在东方,申刑在寅,子刑在卯,辰自刑。金刚火强,各还其鄕,故巳酉丑,金之位,刑在西方……”见中村璋八:《五行大义校注》,东京:汲古书院,1998年,第80页。亦见瞿昙悉达:《开元占经》,北京:中央编译出版社,2006年,第980-982页。

(2) 《诗纬·汎历枢》:“《大明》在亥,水始也;《四牡》在寅,木始也;《嘉鱼》在巳,火始也;《鸿雁》在申,金始也。”见安居香山、中村璋八:《纬书集成》(上),石家庄:河北人民出版社,1994年,第480页。此外陈乔枞在《诗纬集证》中按照八卦方位解释,更收纳了八音、八风等因素。

(3) 《吕氏春秋·有度》:“恶、欲、喜、怒、哀、乐六者,累德者也。”(见许维遹:《吕氏春秋集释》,北京:中华书局,2009年,第666页。)论及六情也有完全不同者,如《淮南子·本经训》:“人之情,思虑聪明喜怒也。”(见何宁:《淮南子集释》中册,北京:中华书局,1998年,第588页。)

(4) 颜师古:《汉书注》引张晏注:“礼,君燕见臣,则使臣为主人,故侍者为主人。”(班固撰,颜师古注:《百衲本汉书》,第913页。)张晏依据《燕礼》以“使臣”解释“侍者”,在《燕礼》中,“公与客燕,曰:‘寡君有不腆之酒,以请吾子之与寡君须臾焉。使某也以请。’对曰:‘寡君,君之私也。君无所辱赐于使臣,臣敢辞。’”这里“使臣”意为往来各国的使者。值得注意的是,《燕礼》中多次提到“主人”,“主人”由宰夫担任,是君主的代言人与宴会的主持者。

(5) 《隋书·志·卷二十九》录有翼奉撰《风角要候》十一卷、《风角杂占五音图》五卷,另有翼氏撰《风角鸟情》一卷、《翼氏风占》一卷,皆亡佚。

(6) 孟康注曰:“时太阴在未,月建在寅,风从未下至寅南也。建为主气,太阴臣气也,加主气是人主左右邪臣验也。”(见王先谦:《汉书补注·前汉七十五》,北京:中华书局,1983年,第1377页。)这是孟康注对此占的解释,这里说太阴在未,可见孟康以为此年为初元元年癸酉年且认为太岁与太阴不同并相差两年,所以太阴在未。此年历来有初元元年与初元二年即癸酉年与甲戌年两种说法,依张晏注比对可知,甲戌年正月二十二日恰为癸未日,初元元年癸酉年正月却没有癸未日。由此可以确定凡注释认为此年为癸酉年者,皆误。

(7) 萧吉《五行大义》引翼奉《齐诗说》:“风通六情。”(见中村璋八:《五行大义校注》,第157页。)

(8) 太阴、岁阴与太岁三个概念相通而不同,根据郜积意的考证,《淮南子》中的“太阴”与《史记·天官书》中的“岁阴”隶属同一系统,但与《三统历》中的“太岁”不同,前者有按序纪年之义,后者根据天文计算,有超辰现象,即按照太岁陈列的支辰,有时并不连续。(见郜积意:《两汉经学的历术背景》,北京大学出版社,2013年,第66-75页。)

(9) 翼奉风角占术详情未知,但参考后世风角占的方法和内容,仍可见其基本思路。如李淳风《乙巳占》:“凡鸣条以上,怒风起止,皆详其五音,与岁月日时,刑徳、合冲、墓杀,五刑生克,王相囚死,以言吉凶,仍以六情推之,万不失一。”(见瞿昙悉达:《开元占经》,第979页。)

(10) 古代占卜多以君臣后宫等为验算的对象,且结论多凶,冯复京《六家诗名物疏》引《翼氏风角》说:“风者,天之号令,所以谴告人君者。”《开元占经》中也详细记载了各种占卜方式及其内涵,风占部分如《黄帝占》中载:“风起异常,用意察之……此风之应,必在人主。”(见瞿昙悉达:《开元占经》,第979页。)

(11) 此种理解始于晋灼,晋灼注曰:“奉以未为邪时,占知平昌侯为邪人,此当言皆以邪辰加邪时,字误作正耳。下言大邪之见,辰时俱邪是也。”(见班固撰,颜师古注:《百衲本汉书》,第913页。)

(12) 详见《通典·卷二十一·职官三》与《通典·卷二十一·职官四》。

(13) 班固撰,颜师古注:《百衲本汉书》,第913页。亦可见《五行大义·论配藏府》:“翼奉云:‘肝性静,甲己主之;心性躁,丙辛主之;脾性力,戊癸主之;肺性坚,乙庚主之;肾性敬,丁壬主之。’”(见中村璋八:《五行大义校注》,第103页。)

(14) 详见《黄帝内经·素问》诸篇,如《阴阳应象大论》:“天有四时五行,以生长收藏,以生寒暑燥湿风。人有五藏,化五气,以生喜怒悲忧恐。”《天元纪大论》:“天有五行,御五位以生寒暑燥湿风,人有五藏,化五气,以生喜怒思忧恐。”等等。《五行大义》:“好则膀胱受之,水好前,故曰好;怒则胆受之,少阳始盛,万物前萌也;恶则小肠受之,夏长养万物,恶伪,故曰恶;喜则大肠受之,金为珍物,故皆喜;乐则胃受之,土生养万物,上下皆乐;哀则三焦受之,阴阳之府,阳升阴终,其宫室竭,故曰三焦,故哀凄也。”(见中村璋八:《五行大义校注》,第157页。)

(15) 《说文解字》中五脏皆以五行解,如“肝,木藏也,从肉干声”,“肺,金藏也,从肉市声”等。《释名》中虽然只有“肝,干也,五行属木”一则,但既点出“五行”,其余四者各自所属及背后的解释逻辑,不言自明。

(16) 这种规则按照传统律制系统并不难还原,如《乐纬》从十一月开始用黄钟律,按照一阳一阴,一律一吕的次序依次向前排列。但晋灼曾引翼氏语:“五行动为五音,四时散为十二律。”十二律随月用律,十二月为一个循环,但五行与五音搭配,五音按五行生克定也存在循环之理。五音分别为调头,按十二律与十二均左旋与右旋之别,共有八十四调式之循环。《翼奉传》中有“顺太阴以东行”之语,结合前注,可知在翼奉的知识构成中,太阴左行,岁星右行。又《白虎通义·天地》有“天道左旋”“地道右周”之说,可以推断翼奉五音十二律的使用规则结合天体运行周期、五行生克、四时循环及八风等,必定详密。今有学者据《诗纬》“四始”“五际”还原翼奉十二律分配原则,一则过于简单直接,二则据王长华、刘明考证,《诗纬》“四始”之说并不属翼奉《诗》学(见王长华、刘明:《〈诗纬〉与〈齐诗〉关系考论》,《文学评论》2009年第2期),故立论不稳。

(17) 《彖传·复》:“反复其道,七日来复,天行也。利有攸往,刚长也。复其见天地之心。”(见朱熹:《周易本义》,北京:中华书局,2009年,第109-110页。)

(18) 《礼记·礼运》:“人者,其天地之德,阴阳之交,鬼神之会,五行之秀气也。……五行、四时、十二月,还相为本也;五声、六律、十二管,还相为宫也;五味、六和、十二食,还相为质也;五色、六章、十二衣,还相为质也。故人者,天地之心也,五行之端也,食味别声被色而生者也。”(见王文锦:《礼记译解》(上),北京:中华书局,2001年,第300页。)后来朱熹直言“吾之心,即天地之心”(《朱子语类·论语十八》),进一步将天地之心落实到了具体的人身上,同时出现了天地之性与天地之情的说法(《朱子语类·性理二》)。

(19) 《诗纬·汎历枢》:“凡推其数,皆从亥之仲起,此天地之所定位,阴阳气周而复始,万物死而复生,大统之始,故王命一节,为止十岁也。《大明》在亥,水始也;《四牡》在寅,木始也;《嘉鱼》在巳,火始也;《鸿雁》在申,金始也。卯酉为革政,午亥为革命,神在天门,出入候听。”“卯,天保也。酉,祈父也。午,采芑也。亥,大明也。然则亥为革命,一际也。亥又为天门,出入候听,二际也。卯为阴阳交际,三际也。午为阳谢阴兴,四际也。酉为阴盛阳微,五际也。”(见安居香山、中村璋八:《纬书集成》上册,第480-481页。)

原载:《美育学刊》2024年第5期

潘梓年

潘梓年 金岳霖

金岳霖 贺麟

贺麟 杜任之

杜任之 容肇祖

容肇祖 沈有鼎

沈有鼎 巫白慧

巫白慧 杨一之

杨一之 徐崇温

徐崇温 陈筠泉

陈筠泉 姚介厚

姚介厚 李景源

李景源 赵汀阳

赵汀阳