首页

首页-

本所概况

哲学所简介

中国社会科学院哲学研究所是我国哲学学科的重要学术机构和研究中心。其前身是中国科学院哲学社会科学部哲学研究所。历任所长为潘梓年、许立群、邢贲思、汝信(兼)、陈筠泉、李景源、谢地坤。中华人民共和国成立前,全国没有专门的哲学研究机构。为了适应社会主义改造和建设事业发展的需要... ... <详情>

- 党建工作

- 研究学人

- 科研工作

- 学术期刊

- 人才培养

博士后更多+

- 图书档案

图书馆简介

哲学专业书库的前身是哲学研究所图书馆,与哲学研究所同时成立于1955年。1994年底,院所图书馆合并之后将其划为哲学所自管库,从此只保留图书借阅流通业务,不再购进新书。

2009年1月16日,作为中国社会科学院图书馆体制机制改革的重要举措之一,哲学专业书库正式挂牌。

<详情> - 哲学系

【黄威】文化体的文化资本积累论析

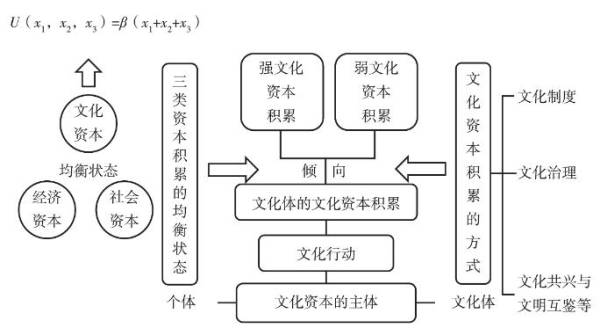

提要:习近平总书记在文化传承发展座谈会上鲜明地提出了文化主体性的概念,强调有了文化主体性,就有了文化传承发展坚定的自我根基。文化资本是法国思想家皮埃尔·布尔迪厄提出的理论范畴,它一方面侧重微观个体的代际传承与身份显示,另一方面却忽视了中宏观层面的文化资本积累环节,从而难以与文化传承发展实际相契合。相较于布尔迪厄的文化资本“三形式”说,本文按照主体划分提出了微观、中观与宏观“三主体”的文化资本模型,指明:文化资本的主体是文化体与个体,其文化行动划分为文化资本积累与反文化资本。籍此,本文提出文化体的文化资本积累模型。文化体的文化资本积累存在强弱两种倾向。文化体强文化资本积累的两个主要特征:一是文化资本能够及时和高比率的转化为社会资本和经济资本;二是文化资本积累指向精神性文化。对人类历史不同时期的考察发现,文化资本积累的破坏和被漠视,是社会资本和经济资本积累受到损害的先导性指标,反之,实现强文化资本积累,则是社会资本和经济资本较大发展的重要先导性指标,在面对内外部的政治、经济和社会冲击时,它可以使文化体所在的社会具有更高的韧性。文化体的发展方向将是不唯GDP或文化决定论,而是通过对文化制度、文化治理、文化共兴和文明互鉴等方式的调整、创新,达到文化体三类资本积累的最适度匹配,实现以强文化资本积累引领经济社会的全面发展。

习近平总书记在文化传承座谈会上提出了文化主体性的概念,强调了文化主体的重要价值,也突出了文化传承发展的重要意义。文化资本作为文化传承发展的重要概念,是法国思想家皮埃尔·布尔迪厄提出的理论范畴。作为一个极具学术张力的“开放式概念(open concept)”1,自布尔迪厄提出以来,文化资本已成为经济学、社会学、教育学、人类学等诸多领域研究讨论的关键词。例如,戴维·思罗斯比(David Throsby)最早将此概念引入经济学,他更多地关注当代社会文化发展的经济逻辑,主张文化资本是表现为财富形式的文化价值积累2;艾尔文·古德纳(Alvin Gouldner)在社会阶层分析的角度强调拥有稀缺性文化资本的知识分子会组成“新阶级”并作为晚期资本主义社会的统治阶级3;米歇尔·拉蒙特(Michele Lamont)与安妮特·拉鲁(Annette Lareau)则在社会教育学领域对布尔迪厄文化资本理论的内涵进行了回溯与拓展4。近几十年文化资本研究可谓方兴未艾,但不难发现这些研究要么聚焦于“私有性”,视其为个人或群体的资产,要么着重于“象征性”,分析其社会区隔的功能,而对于文化资本作为一种实现文化传承发展的路径,特别是从国家、区域、城市等中宏观层面深入开展对文化资本理论的研究甚为鲜见。从字面而言,文化资本似乎已经暗示了其交织着“资本”的经济逻辑与“文化”的意义逻辑。伴随着文化与经济的日趋相互交融、彼此渗透,二者的相互依存、共谋繁荣已成为当代国家、区域、城市等发展的必然趋势。然而,遗憾的是,文化资本并未真正获得与经济资本同等重要的地位,甚至成为盲目追求经济增长的陪衬与点缀,以至于部分场域沦落为精神匮乏、浮糜空洞、冷漠无情的意象(如“文化沙漠”现象等)。当前国家、区域、城市等中宏观主体间的竞争已从以往的经济竞争转变为经济、社会、文化的全方位竞争。籍此,本文提出,重视中宏观层面的文化资本并发挥其引领作用,是化解各类发展问题、传承延续人类文明、创造属于这个时代人文精神的有效方案之一。囿于理论重点及时代局限性,这是布尔迪厄话语难以回应的现实命题,亟须一个更具解释力的理论范式。

一、文化资本:仅是微观视野下的权力象征么

文化资本理论在布尔迪厄思想体系中占据重要地位,由于其“对语言、知识、文化风格塑造人际互动的细致”分析,“呼唤我们关注市场社会中文化资源的权力方面”而引起了学者们的广泛兴趣,从而为人文社会科学提供了新的范式与视角。5但是,布尔迪厄侧重于在微观层面考察文化资本的权力性与象征性,相对忽视了中宏观层面的考察,并且较少深入涉及其积累性特征,这为拓展文化资本研究的视角与深度提供了空间。

(一)微观维度的文化资本

布尔迪厄的文化资本概念最初出现在其微观层面的教育社会学研究中。他批驳常识性的观点暨把学业上的成功与否归结为禀赋能力是难以令人信服的,并提出了一种理论假定,以解释不同教育背景下的学生取得不同学习成绩的原因,即不同社会阶层的孩子在学术场域中所能习得的隐性收益是如何对应于他们之间的文化资本分布状况的。6在此,文化资本被理解为一种微观上解释教育不平等的中介因素。在文化社会学中,布尔迪厄也通过在微观层面对于法国社会文化、艺术、生活方式的“深描”,实现了一种关于审美趣味与社会区隔的批判。7事实上,布尔迪厄始终致力于构建一种通过解读社会微观主体文化风格、品味的方式揭露统治阶级象征暴力的“关于实践的科学”,使其能够“指向物质或象征利益的最大化”。8在他看来,文化资本强调的是一种个人通过微观层面的“策略”展示自己文化能力和社会地位的权力资源。9这种源于社会教育学、文化社会学的微观考量也得到了后布尔迪厄研究者的因循,这使得相关研究日渐模式化,局限于考查社会微观主体在文化领域的代际传承和身份地位的显示。文化资本或被表述为“个体策略性地运用知识、技能和能力与学校制度化评估标准的微观互动过程”10;或被阐释为个体通过“积极参与有声望地位的文化”的具体行动策略有效实现阶层跨越的文化流动要素11。但是问题在于,此类经验研究过于注重细节、个案及局部分析,尚无针对中宏观主体的系统研究,更谈不上如何衡量或评估文化资本对于社会经济发展的作用。

(二)中宏观层面文化资本积累性的忽视

尽管布尔迪厄提到,文化资本同经济资本一样,需要时间的积累,但在他看来,作为累积性的劳动,资本“在私人性,即排他性的基础上被行动者或行动者小团体占有,这种劳动(资本)使他们能够以具体化的形式占有社会资源。”12换言之,文化资本是以微观层面的具身化形式(如家庭文化资本的传承)进行积累并发挥其基础性作用的。事实上,布尔迪厄对文化作为一种资本的理解出发点并没有摆脱“私人占有”的特征。他承认文化资本是个体隐蔽的内在财富,有益于拓宽个人发展空间,却忽略了它同样是国家、区域、城市发展的潜在驱动力。布尔迪厄注重文化资本的符号性、象征性,更多地将其视为一种造成社会不平等合法化的权力资源而非推动经济社会文化进步的积累性文化资源。对他而言,资本的逻辑不再是历史性的、动态的,而是结构性的、静态的。他说道:“资本是一种铭写在客体或主体结构中的力量,它也是一条强调社会世界内在规律性的原则。”13因而文化资本虽是一种积累性劳动,但它更表现为社会再生产的形式,“体现出一种生产性,总是意味着一种生产利润的潜在能力,一种以等量或扩大的形式来生产自身的能力”13。这一视域将文化资本置于一种相对稳定的社会结构中,以社会场域中的符号权力及交易规则的形式体现,使得其复杂的积累过程在他的分析模型中始终处于十分次要的地位。在某种程度上,布尔迪厄的文化资本理论更多地停留在意识形态层面的辨析,侧重为社会不平等的合法化提供阐释力,因而难以纳入经济社会整体发展的分析框架;同时,他的理论赋予了个人在文化领域“资本家式”的权力14,存在文化资本决定论之嫌,忽视了人类精神文化需求在其中所扮演的关键角色。文化资本并非仅仅是破解文化统治“社会炼金术”的工具,其积累性所展现的价值同样不可轻忽,甚至更为重要。

随着文化资本的积累性不断展现出其影响经济增长、文化发展、社会进步甚至政治稳定的突出能力,我们必须重新审视中宏观层面文化资本的价值和意义。文化资本的突出要义庶几从对支配性权力的私人占有转向了对经济、文化价值平衡的追求。基于以上批判,本文试图超越布尔迪厄的话语,回应其所覆盖不了的时代命题。

二、文化体:文化资本的中宏观主体

布尔迪厄的文化资本理论因其聚焦于社会微观主体,无法阐释国家、区域、城市等中宏观社会主体的文化现象,导致现有研究成果无法为具备一定战略高度的文化实践所服务,亟需更具广度与深度的创新性理论探索。因而,我们试图从文化资本的中宏观主体出发,摆脱其微观维度的局限性,力求构建文化资本的新解释模型。

(一)文化资本的“三主体”说

布尔迪厄在其《资本的形式》一文中重点论述了他依据文化资本的形式进行的划分,我们将其概括为文化资本的“三形式”说。他认为,文化资本以三种形式存在:(1)具体的形式,即以精神或肉体持久的“性情”的形式存在,它是指个体通过家庭、学校教育及社会实践习得并具身化的知识、技能、教养、趣味等文化产物;(2)客观的形式,即以文化产品的形式(如图片、图书、词典、工具、机械等)存在,通常表现为文化商品,但它要求主体必须具备一定的文化艺术鉴赏能力,才能理解其价值;(3)制度的形式,即以一种客观化的、必须加以区别对待的形式存在,如教育资质,其作用是合法化区隔文化资本的拥有者。15无论是哪种形式的文化资本,其实现最终依附于具体化的文化资本。可见,“三形式”说本质上仅仅将个体视为文化资本的主体,忽视了中宏观主体。

在演化经济学中,经济系统是一个由微观、中观和宏观三个层级组成的规则体系,微观是行为人分析,宏观是对制度、结构的研究,中观是则是对介于二者之间规则及其现实化的生产、变化的动态研究。16类似的,只从微观主体角度来思考文化资本问题是远远不够的,纳入中宏观视野是突破传统理论局限性的重要途径。因而,区别于文化资本的“三形式”说,我们提出文化资本的“三主体”说:按照主体角度,将文化资本划分为微观、中观、宏观三种维度,其微观主体为社会个体,中宏观主体统称为“文化体”(Culture)。

对布尔迪厄而言,文化资本是指个人在家庭环境与学校教育的培养下,形成并固化在身体、精神中的过程,其掌握程度直接关乎他们对文化作品的审美鉴赏能力,并需要制度化的确认,这正是社会不平等合法化的起源和表现。然而,在中宏观意义上,文化资本不仅仅表现为社会区隔或排他性的行为,而是包括文化知识、技能本领的习得和掌握在内的自我文化认知、文化观念、人文素养、道德规范、艺术创造力的凝塑和积累过程。在微观维度,文化资本的社会主体是个人、家庭等,它通过掌握或积累具体技能、知识和经验等形式,使文化资本表现为相对复杂多变的思想、观念、情感与行为。在中宏观维度,文化资本的社会主体是文化体,它以培育、积累等方式,使文化资本表现为在一定时间内相对稳定的文化制度、文化治理、公共文化等形式。

(二)何为文化体?

文化体与“经济体”(Economy)概念相似,是便于理论研究而引入的抽象概念实体,而非现实实体。据《大不列颠百科全书》,“经济”一词始源于古希腊文oikonomia, 本意为“家庭管理的艺术和科学”(the art or science of managing a household),仅限于家庭或个人等社会微观主体对财政资源的节俭管理。后来才逐渐通解为中宏观意义上的“组织的系统管理”(the systematic arrangement of an organization)。与西方不同,“经济”在古汉语中就有中宏观层面“经世济民”“经邦济国”之意涵,近代成为economy译名后,才慢慢具有更宽泛的语义17。总之,现代意义上的经济概念是多维的。其中,中宏观意义上的Economy在中文语境下通常被称为“经济体”,以便对某个国家、区域的经济组成进行统称和划分,其外延包含“新兴经济体”(Emerging Economy)、“发达经济体”(Developed Economy)等。事实上,“文化”(culture)的概念同样是多维向度的范畴。在西方,文化一词源于拉丁文cultura, 原义为“耕作”,指农作物的栽培。18近代以来,文化被引申为对人类精神、品德及能力的化育。例如,伏尔泰将其运用于形容受过教育的人获得的成就以及良好的风度、文学艺术或科学素养。概言之,文化是有关微观主体通过教育所习得的结果或状态。此后,文化一词的内涵逐渐丰富,更多学者将文化置于民族或社会的宏观视野中。例如,马林诺夫斯基认为:“文化是指那一群传统的器物、货品、技术、思想、习惯及价值而言的,这概念包容着及调节着一切社会科学。”19美国社会学家保罗·布莱斯蒂德(Paul J. Braisted)不仅将文化视为社会整体所共享的知识、行为等,还包括“经济的、道德的和精神的价值系统。”20可见,文化不仅包含对中宏观社会主体的整体性考量,也蕴含着物质和精神多方面的特征。在中文语境,文化一词最先为“文”与“化”分而论之。“文”即文字、文章、文学、人文、文献等。《说文解字》言“文,错画也,象交叉。”指纹理交错之状。“化”为“教化”“育化”之意。《易经·贲卦》的彖辞称:“观乎人文,以化成天下。”此言指以文明、文治、礼仪教化天下。“文化”合而用之始见于刘向《说苑·指武》:“凡武之兴,为不服也,文化不改,然后加诛。”晋代典籍《补亡诗·由仪》云:“文化内辑,武功外悠”。此二处文化皆涵盖“文治”“教化”等含义。“文”为“化”之载体,包含精神性的指向(即礼仪);文化指以伦理道德使人“发乎情而止于礼”,更重要的是,它是“天下”的实现途径,是一种实现理想社会的文化治理。经济体与文化概念的丰富内涵为廓清文化体的内涵、特征提供了理论依据。

(三)文化体的内涵

在回溯经济体与文化概念的基础上,本文将“文化体”界定为文化资本的中宏观主体,指涉国家、区域、城市、乡村、产业等。这里以国家、区域和城市三类文化体为例加以说明。

“国家文化体”(Country Culture)指特定国家的文化组成,关乎国家、民族的认同及发展,影响国民创新力、民族凝聚力、社会文明程度,反映了该国价值观念的感召力、制度形式的吸引力、国家形象的亲和力。它包含社会文明提升、公共文化、文化市场、文化外交、文化科技、文化安全、文化人才、文化民生、文化政策、文化治理、文化制度等维度。

“区域文化体”(Region Culture)指特定区域空间范围内的文化组成,其表现形态带有地域性和协同性特征,受区域内语言、历史、民族、宗教、地理环境等因素影响,体现了当地独特的价值观念、制度环境、文化产物,其内部文化密切关联,构成其通力合作与对外交流的基础,规范并支持着区域经济发展。它包含地域人文精神、地域文化遗产保护利用、地域文化品牌、区域文艺繁荣发展、区域文化产业带、区域文化协同发展、文化要素互通、协同文化政策等维度。

“城市文化体”(City Culture)具有城市人文精神、城市文化品质、城市人文景观、历史文化街区、城市文化政策、城市文化治理、城市文化交流合作、创意城市等维度。美国社会学家罗伯特·E·帕克(Robert Ezra Park)在其著作《城市社会学》中看到了城市的文化属性及其作为社会主体的复杂性:“城市,从文化的观点来看,绝不仅仅是许多单个人的集合体……它是一种心理状态,是各种礼俗和传统构成的整体,是这些礼俗中所包含并随传统而流传的那些统一思想和感情所构成的整体。”21这实际上暗含了城市作为一种文化体存在的朴素观点。依据文化特质、历史进程、地域环境等呈现出的不同类型城市,其文化内涵也各有特点。如历史文化名城涉及塑造文化遗产聚集区、增强文化遗产国际影响力、文化名城引领区域发展等;国际大都市涉及建设具备世界影响力的文化品牌、提升文化产业国际竞争力等。

(四)文化体的特征

其一,行动性。作为主体,文化体必然有行动,称为文化行动。不同于纯粹的事件,它是主体按照自身需要、意图、愿望做出反应,并基于一定观念采取的行动。文化行动可以指个体在日常文化生活中的行为,反映其基本生存方式和价值观念,如参观博物馆、接受教育;也可以指文化体的行为,反映中宏观层面的整体发展追求,如积极或消极的文化政策。文化体的文化行动包括文化资本积累(accumulation of cultural capital)和反文化资本(anti-cultural capital)。它既有可能肯定文化资本的价值,在某种指向下进行文化资本积累并对社会产生影响,也有可能否定文化资本的价值,破坏或漠视文化资本,称为反文化资本。在中国古代史上,文化体的反文化资本行为并不罕见,其背后依凭之一是先秦法家的价值取向。在商鞅看来,对于一国富强而言,国有“十者”皆为无用之举,并不值得提倡。22依现代社会的视角来看,这无疑是反文化资本的消极政策。这种观点认为,国之竞争在于“气力”,而非文化。至此,法取代文化、道德、情感等成为唯一的价值尺度,“以吏为师,以法为教”初步形成。法家反文化倾向的功利主张被韩非发展至高峰。在《韩非子·五蠹》中,他把学者(著书立说者)、言谈者(纵横家)、带剑者(游侠刺客)、患御者(逃避兵役之人)、商工之民(工商业者)称为“邦之蠹也”,认为:“人主不除此五蠹之民,不养耿介之士,则海内虽有破亡之国,削灭之朝,亦无怪矣。”一“除”字足见其排斥知识分子、文化传播、资本流动之极端偏向。韩非认为文辞、礼仪,无非虚有其表,实为内在质的欠缺:“礼为情貌者也,文为质饰者也。夫君子取情而去貌,好质而恶饰……实厚者貌薄,父子之礼是也。由是观之,礼繁者实心衰也……故曰:‘礼者,忠信之薄也,而乱之首乎!’”人们对文化、礼仪、道德的重视只是掩饰内心真实情感的不真不实。这种视文化为形式,片面否定其作用的极端思想落实到实践中,融入到了秦对国家律令的严苛落实,最终成为了“专制政治在精神上必然的措施”。23先秦法家高奏反文化的凯歌,凭仗其“实用”的杠杆,帮助新兴地主阶级撬动了其扩张与专制的历史。时至秦,统治者采取“焚书”令,欲将先秦六国、诸子百家之文化攘除根绝:“非秦记者皆烧之……天下敢有藏《诗》、《书》、百家语者,悉诣守、尉杂烧之。”24尽管许多被禁著作仍在皇家档案留存,其“有害结果无疑被后世夸大了”,但它仍是“集权主义搞思想控制的一个典型事例”25。从时间来看,公元前213年实施的焚书政策为秦统一六国第九年,距秦亡不足六载,并未起到巩固新政权的作用。可谓气势汹汹,其效微微。这其中之要因可从文化上分析:先秦以降的法家反文化思想与东方诸侯国的礼制文化和楚文化之余脉差异较大,此骤然之举妄图以苛政严令弥合客观且长期存在的文化隔阂,非但未能实现社会同心一德、思想认同,反而助长了各地旧贵族势力及百姓的反秦文化心理26,使得人们从事文化活动的意愿降低,国民间信任不复存在,社会矛盾日渐激化,致使具有稳固政权功能的文化政策反而成为了国家崩溃的催命符。当后世回首代表当时艺术最高水平的宫殿——阿房宫被“楚人一炬”,这让人不止“可怜焦土”,更慨叹法家思想构筑下的精品——秦王朝在漠视与破坏文化资本后的短祚命运!

无论是文化资本积累还是反文化资本的行动,它们都无疑体现了文化体的价值取向、道德观念以及社会现实状况和历史逻辑。诚然,文化行动有其客观性与必然性,但行动同时意味着主体的主动性与意向性,在某种意义上可以被有意识地调整与控制。就国家而言,重要的是如何避免或改变否定文化资本价值的行动,追求社会整体的发展。从秦皇“焚书坑儒”到汉武“独尊儒术”,直至东汉《白虎通义》被定“国宪”,国家文化行动经历了一系列调适,最终才确立了儒家思想作为封建王朝文化权威的稳定范式。汉初兴,“高祖初入关,约法三章”,萧何“先入收秦丞相御史律令图书藏之”,统治者延续秦制法令以维护中央集权。然而,面对民生凋敝、百废待兴的社会现实,黄老道家的休养生息之策方得到力崇与实践。此外,在儒生陆贾的启蒙下,汉初轻儒之风渐变,至惠帝公元前191年废秦焚书令,儒家思想适才兴盛。之后汉代社会经济迅速复苏,国家转型迫在眉睫,武帝顺势弃黄老而独尊儒术,适应彼时之需,文化乃至社会发展相对稳定。由此可见,文化行动并非一蹴而就,而是文化体不断调整具体政策、制度的过程,是历史必然性与偶然性的统一。

其二,文化性。就像经济属性之于经济体那样,文化体更强调自身的文化属性(如历史性、传承性、精神性等)及其影响。经济体包含经济增长及衡量经济发展水平指标的内涵,文化体同样指谓“文化增长”,其文化发展水平由肯定文化资本价值的文化行动,即文化资本的积累环节所决定。在阿尔弗雷德·韦伯(Alfred Weber)那里,“文化意向必须充灌进”一种“意味着社会生活聚集的过程”的实体,“塑造精神和思想,并且从经历中形成态度……创造出‘精神的实现’。”27这实际上诠释了文化体的文化性特征,它凸显着凝塑本民族精神价值,并且镌刻在历史进程中。

以此重新审视历史,可以窥见北朝统治者及文人士族引领的南北文风相融及其潜移默化的政治、经济、社会影响之于中国历史的整体性发展、中华民族的融合共存、中华文明兼容并包的意义。两晋南北朝时期,华夏文化的传承性、精神性始终是各个政权正统之争的突出内容。尽管当时南北政权对峙,但文化交流并未中断,甚至有“信使岁通”“冠盖相望”的交好局面,以此标榜自己文化正统性,足见文化体的文化属性之影响。《北史》载:“陈使傅縡聘齐,以道衡兼主客郎接对之。縡赠诗五十韵,道衡和之,南北称美。”《魏书》载文人出使归国后对文化传播的影响:“萧衍使张皋写子升文笔,传于江外。衍称之曰:‘曹植、陆机复生于北土。恨我辞人,数穷百六。’”南北文人的聘使往来也为带来了一定的经济活动:“时每有江南使至,多出藏内珍物,令都下富室好容服者货之,令使任情交易。”南士入北过程中,庾信、王褒二人深受统治者礼遇,其政治、文化影响最甚。《周书》云:“唯王褒、庾信奇才秀出,牢笼于一代。是时世宗雅词云委,滕、赵二王雕章间发,咸筑宫虚馆,有如布衣之交,由是朝廷之人,闾阎之士,莫不忘味于遗韵,眩睛于末光,犹丘陵之仰嵩岱,川流之宗溟渤也。”在宇文氏集团的推崇之下,南朝艳丽的文风迅速传遍整个北周文坛,为后世文人提供了南北文化融合借鉴的范本。此外,北齐武平三年“文林馆”的设置为萧放、萧意、颜之推等一众文人学士提供了一个良好的文化交流平台。入北文人总体上受到了新朝的政治礼遇。在统治者角度,北朝统治者在获得政治、军事优势后,逐渐希望获得文化优势。到北魏孝文帝拓跋宏时期,华夏文化的继承与改造逐渐趋于完善。28可以说,北方政权对华夏文明的传承、发展离不开汉族士人以其个人文化资本带来的文化体意义上文化资本积累,促进了政治稳定、经济社会发展与政权的稳固。统治者也通过看重文化领袖及其拥有的文化资本,实现了在文化意义上对人心的收服。鲜卑贵族与汉族门阀士族趋于合流,重构了政权,在文化意义上为隋唐乃至中华民族共同体的形成奠定了基础。此后,西魏宇文泰“仿周礼,建六官,创府兵”,进一步巩固发展了北朝文化资本,增进了文化自信。延至隋唐,华夏文明彻底在各民族融合交汇中重建为中华文明。29中亚、西亚、南亚乃至西方文明汇聚在敦煌、云冈石窟等艺术瑰宝之中,中华文明在文化共兴意义上实现了文明兴盛。

其三,公共性。文化体的文化资本是一种公共财富,因而其具有公共的属性,这是文化体区别于社会微观主体的特征。虽然它并不一定被社会微观主体明确、清晰地表达与认识,但却深藏于集体世代相传的文化传统或默契中,为文化体内成员所共享。基于公共利益,文化体往往通过采取统一的公共文化政策、公共文化供给等方式,促进自身的文化资本积累。因而,文化体不包括受物质利益驱动而形成的文化企业等微观主体。传统的共同体通常基于血缘关系、地缘关系或宗法制度下的“人情”,是以家族等微观单位构成的封闭性、同质化网络结构,其内部成员的公共性表现在对以家族为边界的相关生活方式及其经济利益、政治利益、文化习俗、精神信仰等的忠诚和维护,并非真正意义上的公共性。具有公共性的文化体是文化资本意义上的现代共同体。与传统共同体相比,它强调中宏观主体的开放性、差异性,注重基于法人组织、契约关系,在信任互助、交流合作、自主平等、互利共赢中培育、积累经济资本、社会资本与文化资本,并形成相互转化、流动的良性循环,激发公共性,最终以公共文化资本积累促进个人文化资本积累。

文化体概念所反映的中宏观维度恰恰是布尔迪厄文化资本理论所缺少的,这为透视文化资本主体的全廓提供了理论基石。这意味着:文化体发展的目标模式是观照社会整体的发展,并非满足于局部或短期的效益,而是追求经济、社会、文化的全面进步,以实现长期的、健康的可持续发展;文化体内蕴“天下”的体察,强调通过文化制度、文化治理等途径,追求世界范围内各国家、区域、城市的文明共存、文化共兴,创造具有“文化共兴命运共同体”30意义上的集体记忆与人文精神。同时,掌握文化资本的个体与集体之间不再是社会再生产的权力关系,而是个体与文化体间的耦合关系。这种关系本质上以文化资本为基础,以文化行动为中介。它具体表现为:一方面,个体文化资本是文化体文化资本的基础,牵动着文化体的发展。例如,城市内部居民的文化行动达到一定程度会牵动城市整体文化资本的积累,从而影响城市经济、社会、文化发展水平或方向。另一方面,文化体基于自身发展考量,以公共文化资本积累促进个人文化资本积累,即通过一定手段或策略调整个人掌握和积累文化资本的意愿,影响其具体文化行为或实践。例如,国家通过制定文化教育发展规划或颁布文化教育政策鼓励人民参与文化教育艺术活动,提升国民素质与创造力。国家的文化政策也会影响到人民的文化行动倾向,与每个人的个人发展息息相关,对国家经济、社会、文化领域也会产生或好或坏的影响。

三、文化体的文化资本积累

本部分聚焦中宏观主体那些肯定文化资本价值的文化行动,即文化体的文化资本积累,以探究其影响社会经济文化发展的内在逻辑。31

(一)文化体文化资本积累的理论渊源

古典经济学家曾敏锐地意识到了经济资本积累对国家发展的重要性。亚当·斯密在《国富论》中指出,经济资本的积累是国民财富增加的途径:“一个国家全部个人资本的增加,也像每一人的资本增加一样,只有靠不断积累,不断地增加收入中的结余部分。”32他从社会分工的角度论证了这一观点:经济资本积累越丰裕,“分工才能按比例越来越精细”,从而提高生产效率,使得国家“产业的数量随着资产的增加而增加”“同样数量的产业还能产生数量更多的工作”,促进经济增长。32大卫·李嘉图在《政治经济学及赋税原理》的著述中批判了斯密有关资本积累增长带来竞争加剧导致利润率下降的观点,更加强调了经济资本积累对于国家发展生产力的作用,并认为其是财富增加的根本原因。33尽管古典经济学家无法跳脱对资本积累在经济领域的言说分析,但是其有关资本积累与国家经济增长密切关系的论述值得文化资本积累研究借鉴。

在马克思主义资本积累理论中,(经济)资本的过度扩张是其重点批判的对象。马克思在《资本论》中将积累界定为“把一部分剩余产品转化为资本”,是资本不断扩大再生产的过程。34不同于古典经济学中把资本看作生产要素,马克思在批判的深度上发掘到了资本的社会属性与历史维度。在他看来,资本积累的实质是资本主义的扩大再生产。同时,资本的集聚是一种动态的、历史的过程,是在资本循环、资本周转、资本再生产的运动中进行的,并在资本主义生产机制内部作用下趋于深化。此后,罗莎·卢森堡(Rosa Luxemburg)进一步从资本积累的角度论证了资本主义发展的趋势。35大卫·哈维(David Harvey)同样批判了经济资本积累可能存在或带来的弱效应,他指出:“虽然资本家技术变革——只要它能生产剩余价值——怀有必然的激情,但它一旦与‘为积累而积累’的社会命运结合起来,就会产生资本的过剩。”36可以说,马克思对资本主义生产方式的剖析是文化体的文化资本积累纳入批判维度的重要理论资源。

法兰克福学派继承了马克思的批判精神,从文化视角批判了工具理性,呼吁解放文化,克服异化,重塑人的思想和行为方式。在霍克海默和阿多诺看来,本应使人类社会祛魅的启蒙精神,在这个文化被重新抛入奴役地位的时代,被工具理性操纵,已倒退成一种意识形态:“神话变成了启蒙,自然变成了纯粹的客观性。人类为其权利的膨胀付出了他们在行使权力过程中不断异化的代价。”37最终,“情感,以及人们的一切最终表达,甚至于整个文化,都逃避了对思想的责任;它们转变成为一种无所不包的理性的中性因素,而理性本身早已将自身转化为非理性的经世体系。”38工具理性的根本特征就是将世界与文化理解为工具、手段,它最关心实用的目的,致使理性、思想、情感乃至整个文化本身的魅力不复存在。马尔库塞认为,在文化领域,工具理性的后果是,现存的“文明不是使感性理性化,使理性感性化,从而调和这两种冲动,而是使感性屈从于理性,从而使感性如果想重新表明自己的权利,只能以破坏性的残酷的形式来表现,而理性的暴戾则使感性变得枯竭和芜杂。”38因此,为超越工具理性,避免对人的情感和精神价值的漠视,实现文化解放,文化体的文化资本积累同样需要文化批判的维度。

(二)文化体文化资本积累的内涵

首先,文化和经济是发展的一体两面。文化体既追求经济增长、国民财富的增加,同时也要追求文化资本积累。二战以来,随着全球经济一体化的推进,资本等生产要素的国际流动增强,以GDP为主的经济指标在世界范围内接受并逐渐成为国家、区域、城市发展状况的基础性核算标准,乃至到了把发展等同于经济增长的地步。39更有甚者, 一味追求GDP,不惜付出浪费资源、破坏文化遗产的代价,忽视人的发展和社会全面进步。对应于经济体实现经济增长,文化增长同样需要人们的关注,并有相关衡量指标。文化体的主体责任是实现文化增长,我们称其为文化资本积累。一个国家要平衡经济资本、社会资本和文化资本的积累和发展,不能只是偏重经济资本的积累。国家文化资本积累水平在相当程度上反映了国家文化软实力水平,主要表现在:文化资本积累首先要与经济资本积累水平相协调,而非经济发展一家独大,避免形成文化沙漠式的经济中心;其次要做到文化资本积累引领经济资本积累,将文化资源、文化产业、文化治理等优势转化为政治、经济、社会优势。

其二,文化体的文化资本积累与公共文化服务、公共文化政策及其所形成的环境密切相关。基于文化体的公共性,其积累并非简单的数量累积,既包含个人文化资本加总及其外溢效应,又涵括公共文化资本的沉淀,最终形成一定的公共利益。因此,文化资本积累通常在基于公共利益的文化制度、文化治理、文化政策的影响下,依托公共文化场所、公共文化基础设施, 借助公共文化资源,发展群众参与性、资源共享性的文化,其精神品质具有整体性、一致性、开放性、公开性等特征,培养群体意识、公共观念,凝塑对文化体的文化认同感、归属感,追求各文化体的共荣共生、协作发展。文化体的文化资本积累既能影响法律、规范与契约型共同体的营建,又能塑造新的社会文化价值观,完成居民文化自觉的启蒙,形成一个“公共文化资本—个人文化资本”的转化机 制。

其三,相较于布尔迪厄意义上的静态维度,文化资本积累更强调动态、发展的维度,是持续向前的进程。文化体的文化资本积累归根结底是为了满足人的需要,一旦人的需要发生改变,其形式、目标、方向必然随之改变。在当代语境下,社会物质生产力迅速提升,精神财富的重要性与日俱增,人们愈加追求社会、经济、文化全面发展,文化资本的核心价值在于探寻其发展方向及最佳积累的方式。从这个意义上看,文化与经济之间并没有不可逾越的鸿沟。文化体的文化资本积累不是在文化与经济发展之间非此即彼的狭窄选择,而是要求人们在破除二元论或单一性思维取向中蠡测建构新文化场域、缔造人类自身的实在。

最后,文化体的文化资本积累不是单一性质的,它包含批判性的维度。譬如,当文化资本积累在弱倾向为主导下发展,它有可能成为束缚经济社会文化全面发展的要素,或者使文化沦落为工具理性的帮凶。因而,文化体文化资本积累的发展路向关注如何解放文化,把文化摆到与经济社会同等的位置,以文化驱动发展,摆脱主体异化。

(三)文化体文化资本积累的特征

其一,带动性。文化体的文化资本积累可以强化文化资本对经济增长、社会稳定的带动作用,致力于国家、区域、城市等文化体全面发展。一方面,它可以将抽象的文化元素、精神内核与有形产品、消费需求有机结合,壮大经济总量、提升经济质量、加快发展速度。另一方面,它是引导观念、形成共识的过程,使人们将一定文化观念、道德规范等内化于心,外化于行,塑造稳定、健康、和谐的社会环境。但是,文化体过分强调功利性、实用性的弱文化资本积累也会起到负面带动作用(如功利性文化引致急于求成的经济建设、人才引进等)。

其二,传承性。文化体的文化资本积累意味着对文化习俗、制度、传统和思想的承继以及创造性转化、创新性发展,影响着人类文明的延续。一方面,文化体实现文化资本积累的一个重要前提是对优秀传统文化、精神品格的学习、继承。只有立足于既有传统,汲取人类文明所创造的一切优秀成果,文化体才能在更深层次把握文化发展的全局。另一方面,在认识和把握已有文化资源基础上进行创造性文化行动是文化体文化资本积累的本质。当前经济社会发展的结构性问题呼唤文化创新与转型,只有批判继承、推陈出新,才能适应新时代的需要。

其三,渐进性。文化资本具备长期变现的效应,长远而言相对更具价值,对拉动经济社会进步有重大作用,但在中短期是以潜移默化的形式积累。文化体的文化资本积累是一个相对缓慢、稳定的吸收、借鉴、创新的过程,不可能一蹴而成。作为创造性行动,文化体的文化资本需要长期的积累才能达到厚积薄发,以量的积累实现质的飞跃。

其四,互鉴性。文化多样性既是人类社会的基本事实,也是人类可持续发展的历史经验总结。世事更替、沧海桑田,人类文明并未因为文化差异而消亡,反而在多元文化的交流互鉴中获得了更好发展,表现出强劲的生命力。对于多个文化体,它们之间的交往互鉴就是促进其自身乃至全人类文化资本积累最大化的过程,其价值旨归是形成基于普适性文化价值的共同体,实现文化共兴、文明共荣。

(四)文化体的文化资本积累:强弱两种倾向

文化体的文化资本积累包含批判的维度,它必然不是单向度的、固定的存在,而是包含强弱两种倾向。这两种倾向如影随形、相伴相生,始终相互牵引着、欲发着。主体的文化行动有挥之不去的弱文化资本积累阴影;同时,弱文化资本积累在某种程度上中也潜存着强文化资本积累的要素。

强文化资本积累有两个主要特征。

其一,文化资本能够及时和高比率地转化为社会资本和经济资本40,这是文化体具有较强社会流动性和活力的象征。经济资本与社会资本往往更具垄断性,更容易被掌握在上层社会群体手中。对于人口占比高、地位较低的社会阶层,相较于其他资本,他们更易获得与掌握文化资本,尤其在媒体与信息高度发展的当代社会,文化的较高可及性已成为促进社会流动的重要因素。倘若在一定社会条件下,大多数人持有的文化资本在一段时间内与社会资本和经济资本形成良性的转化机制,那么这样的文化体通常更具流动性与活力,其文化资本起到刺激经济增长和发挥社会稳定器的作用,也有利于文化传承与发展。反之,当文化资本仅仅沦为区别不同阶层生活品味的象征时,转化为社会资本与经济资本的手段相当有限,那么此类文化体通常具有明显的贫富差距、阶级固化等特征。

其二,文化体的强文化资本积累指向更具精神性的文化。文化资本并非仅仅是满足物质需求的,更重要的是黑格尔所谓“自在且自为存在着的精神性”41。文化资本产生于人的实践,是人本质力量的体现。文化资本积累折射着人面对生活世界、生存境遇的智慧,即充分发挥思维能动性,利用不同文化资源、融合不同文化形态,进行再造和创新,从而维系社会联接,延续生命力。要而言之,文化体的文化资本积累的强弱不完全在于文化基础的雄厚与否,关键在于文化发展的指向及创造性转化、创新性发展。黑格尔曾在《历史哲学》中反思拜占庭帝国的沉沦,尖锐地指出:本身纯粹性的基督教文化,在过度抽象化后变得“软弱无力”……宫廷的卑鄙“假托了宗教的神圣,把宗教堕落得成为一个令人憎厌的东西。”42尽管帝国继承了古希腊罗马辉煌的文明,但着重繁文缛节的文化面向招致了一种“丧失理性的热情,窒息了一切高尚的思想、行动和人物的生长发展。”42因而有一种观点认为,拜占庭社会只是展现了“一种对于抽象的神学问题的令人惊叹的思辨和辩论的才能”,其臣民“似乎都缺乏智能上的首创精神,以及那种依赖于想像力的创造才能”……他们勤奋而有学识,但并不代表创造力,只是“导致了知识的堆积、事实的纪录、对神学或考古学中的细微末节的考察。”43事实上,除了权力斗争、政治腐败、军事政策等原因,拜占庭人文化与精神上的萎靡不振、不思进取、墨守成规在一些史学家眼中同样是帝国衰亡的重要要素。例如,爱德华·吉本把拜占庭史看作罗马帝国衰亡的最后阶段,他直言不讳道,即便国家承袭了代表人类精神文明的语言、技艺、人才,但“他们只是在他们的无生气的手中死抓住他们的父辈留下的财富,却完全没有继承下来他们赖以创造和增进这笔神圣财富的精神……在10个世纪的变革中,没有一个发现曾被用来提高人类的威严或增进人类的福利。”44在他看来,专制统治的加强、社会关系的腐败以及时代精神的沦丧酿成了这场亡国亡族的悲剧。尽管导致拜占庭衰亡的原因纷繁复杂,但不得不承认,当皇帝不再关心民族大义,开始乞求外部势力参与帝国内战以换取自身政治资本,当东正教臣民对教会改革失去信心,宁肯接受与穆斯林为伍也不愿与拉丁人为伴,那么这个国家毋庸置辩会走向没落。从现代视角来看,我们当然有理由为其思想文化发展的精神性指向打上问号,并从中汲取教训。由此可见,倘若文化体的文化资本积累并未指向精神性的文化,而是走向繁琐与颓废,抑或是沦为工具理性的手段,即使其拥有深厚的文化积淀,仍然难以抵御社会变化的冲荡,甚至玉石俱焚。

具备了这两个特征,我们称此文化体具有了强文化资本积累倾向。它能及时将文化资本转化为经济资本、社会资本,并以创造性的方式包容外来文化。文化资本积累的破坏和被漠视,往往是是社会资本和经济资本积累受到损害的先导性指标,反之,通过正式制度的创新和非正式制度的形成实现强文化资本积累,则是社会资本和经济资本较大发展的重要先导性指标,暨以强文化资本积累引领经济社会的全面发展。面对政治经济周期的波动或社会内外部冲击时,强文化资本积累可以使一个文化体具有更高的韧性、更强的承受能力,而弱文化资本积累则对社会资本和经济资本积累的支撑作用较为有限。

此外,文化体一切唯文化论的发展也是一种弱文化资本积累倾向。文化决定论本质上是以文化作为政治经济社会发展的决定性要素和唯一旨归。人对文化的创造是在历史长河中进行的,但这绝不意味着文化史可以代替世界史、政治史、经济史、社会史,无论是绘画的历史还是诗歌的历史,归根结底只是人类历史的一个组成部分。文化体存在唯文化倾向的行动可能会导致负面效果。以文化视角管窥宋徽宗的治国理政,我们可以看到在某种程度上北宋的灭亡与其既是皇帝又是痴迷诗画的艺术家矛盾身份密不可分。45登上皇位后,徽宗就利用一切权力,一意孤行地满足他的艺术梦想,完全不顾后果,好大喜功,穷奢极侈,加重了国家和百姓的负担。46历史学家伊沛霞概括到:“以文人的身份来履行自己的皇帝职责,这是徽宗统治的一个核心特点。”47作为封建帝王,宋徽宗对文化艺术的衷情也常被臣僚利用并以权谋私。《宋史·朱勔传》载:“徽宗颇垂意花石”,蔡京、朱勔等人便“密取浙中珍异以进……帝嘉之。后岁岁增加……”,以致“流毒州郡者二十年。”徽宗在大权独揽下的极端文人治国,可以说是在特定历史条件下,弱文化资本积累加速国家衰败的一个缩影。故《宋史·徽宗本纪》评云:“自古人君玩物而丧志,纵欲而败度,鲜不亡者,徽宗甚焉,故特著以为戒。”当他面对金人的掳掠奸淫时无动于衷,而看到自己珍藏的锦囊玉轴惨遭荼毒时却不禁黯然伤神……让人感慨这不仅是一场政治悲剧,更是一场文化悲剧!就历史本质而言,文化的运演规律本身就是在社会发展过程中发轫和沿革的。文化体的文化资本积累理论旨在透过文化视角找到社会经济发展的深刻根源,但并非承认文化是其决定性因素。借用马克思的术语,物质资料的生产方式是文化形成与演进的根本基础,人的社会关系发展是文化发展、文明进步的归宿,它们共同要求:“培养社会的人的一切属性,并且把他作为具有尽可能丰富的属性和联系的人。”48国家、区域、城市等文化体的文化资本积累并不否认人的经济和社会条件的满足,更重要的是如何公正地看待文化、经济、社会对人的全面发展的作用,平衡三者的价值,以免落入弱文化资本积累的境遇。同时,文化体的文化资本积累强弱不是非此即彼的,而是同一文化行动内相互交织的存在,只不过在某一时间段内表现为其中一个倾向占主导地位。因此,更重要的是警惕弱文化资本积累倾向,探寻强文化资本积累的模式。

(五)居民个体文化资本积累的选择及其对文化体文化资本积累的影响

文化资本积累的主体包括个体与文化体,二者彼此影响、相互作用,体现在具体的文化行动中。因此,考察国家、区域、城市等文化体的文化资本积累有必要阐明其微观层面的根源,即居民个体文化资本积累的机制。我们借用经济学的经济人假设,假定文化体中的居民是理性选择的,则居民在文化资本积累(x1)、社会资本积累(x2)和经济资本积累(x3)中会优先选择边际效用(MU)最高的方式,在三类资本积累的边际效用相等时实现均衡。边际效用是指居民每付出一个单位成本(时间、精力、金钱等),所获得的无差别单位资本积累效用。例如,我们考察这样一个居民,假设他面临这样一个资本积累的选择束(x1,x2,x3)。那么居民个体文化资本积累的边际效用(MU1)表示为:

这一理论可以为进一步的量化研究奠定基础。一般而言,文化资本转换为社会资本和经济资本的难度最大,比例最小,在三者中是最脆弱的,最容易被漠视。在一般情况下,文化资本往往是文化体兴衰的先导性指标。对文化资本的损害或漠视,预示着文化体的衰落。反之,通过文化制度、文化治理等的调整、创新,增强文化体中居民从事文化活动的意愿,达到文化、社会、经济资本积累的最佳平衡点,以强文化资本积累推动文化体的健康可持续发展。

(六)文化体的文化资本积累方式

文化体的文化资本积累的具体方式包括文化制度、文化治理、文化共兴与文明互鉴、文化产业、公共文化服务、文艺创作生产、文化人才、文化与科技融合等维度,其中,文化制度与文化治理是影响文化体最适度平衡的重要方式。

(1)文化制度。

我们需要考虑到,文化资本因对制度因素的高度敏感性导致了其极具脆弱性。49依据新制度经济学家诺思的观点,制度包括正式制度和非正式制度两种形式50,“一般均衡模型”和边际理论并不能完美解释经济现象,因而有必要引入制度变量。类似的,我们将制度因素纳入文化资本积累的理论研究。马林诺夫斯基在分辨制度与文化之间的关系时曾指出,“文化的真正要素有它相当的永久性,普遍性,及独立性的”,因而制度是“构成文化的真正组合成分”51。通过文化制度可以窥探推动社会政治经济文化发展背后文化资本积累的真正手段,且其本身具有持续性与相对独立性,更易成为研究的控制变量。结合文化与制度的关系,我们认为:“文化体制和制度的供给也是文化资本积累的重要方面。”52当我们重新思考1977年恢复高考制度的影响时,便能认识到正式文化制度的调整之于作为文化体之一的国家的意义。它不但拉开了解放思想的序幕,成为全面改革开放的先声,更是一扫过去“读书无用论”的阴霾,让平等、公正的价值观念深入人心,成为中国迄今为止四十余年的经济高速发展的先导。与之截然相反的是清末,随着1905年科举的废除,维系乡绅社会的根基已不复存在,客观上,我们可以视这一文化制度的废止为封建社会崩解的先导性指标。此举间接加速了乡村仕绅家族的瓦解,致使社会信任日渐消损,维系民间社会的不成文规范传统随之泯没殆尽,取而代之的是漠视文化与公共利益的氛围。53到了二十世纪二三十年代,“村公职已不再是炫耀领导才华和赢得公众尊敬的场所而为人追求,相反,村公职被视为同衙役胥吏、包税人、赢利型经纪一样,充任公职是为了追求实利,甚至不惜牺牲村庄利益。”54文化制度的供给深刻影响着文化体文化资本的积累,最终影响经济社会。

(2)文化治理。

在现代化治理趋势兴起下,从“文化统治”“文化管理”到“文化治理”既是社会进步的规律,也是文化体的文化资本积累的重要方式。在西方语境下,文化治理标志着政治权力运作方式的文化革新。当代英国文化研究代表人物托尼·本尼特(Tony Bennett)指出,文化“需要将政策考虑进来,以便把它视作特别的治理领域”,同时也“需要根据对象、目标和他们特有的治理技术来区分不同区域的文化。”55他还曾批判布尔迪厄艺术理论对文化治理的忽视,突出了文化通过公共文化机构的运转分配文化资源并影响社会微观个体的作用。56在中国传统思想中,“文化”二字已然体现着“治理”意涵,彰显着民本、民生、向德的治理理念,包含着德治、法治、礼治、人治等多层次手段,映射着天下大同、公平正义、社会和谐的文化秩序追求。可见,文化治理既是对文化的治理,也是运用文化的理念进行治理,传达了新的文化、政治和社会理念,本质上是在中宏观层面文化资本积累的理念——强调文化体的文化性、公共性,视其为文化资本的多元社会主体共同参与、互动、形成的运行模式。它主要表现为:一是由过去的机械式意识形态传输转变为通过文化实践达成政治协商与联合,最终形成和谐的文化格局;二是摆脱过去文化治理对单一主体——“全能型”政府的依赖,尽可能发挥非政府公共机构、行业协会、文化机构与个体等的作用,构建政府主导、社会参与共治的平等、民主、协作关系;三是不再局限于政府顶层设计与单向度的文化管理,而是政府充分发挥主体意识,更加支持社会微观主体的文化参与,保障文化权益,彰显人文关怀,同时个体树立共同体和主人翁意识,提高参与文化治理决策、运行与监督的自觉性,为文化体的新发展贡献力量。四是其核心不再是局部与微观治理而是一种整体的中宏观治理,强调通过文化、艺术、情感带来的认同感和归属感应对文化体遇到的各方面冲击,基于一定公共利益促进居民利益的实现,进而形成文化生命体。

四、结论

布尔迪厄的文化资本理论一方面过分注重微观个体的代际传承与身份显示,另一方面忽视了文化资本积累的环节,从而造成了其在中宏观领域的失语。综合以上研究,我们可以得出文化体的文化资本积累模型(见图1)。

图1 文化体的文化资本积累模型

国家、区域、城市等文化体的发展方向将是不唯GDP或文化决定论的,而是通过对文化制度、文化治理、文化共兴和文明互鉴等方式的调整、创新,达到文化体三类资本积累的最适度匹配,以实现文化体的强文化资本积累效应。对中国而言,文化资本积累攸关着中华民族的文化价值如何在与世界文明对话中凸显,关乎每一个中国人如何在走向世界时展现文化自信。正如胡塞尔所言,一个独特的民族,首先“产生一种普遍的文化精神,它吸引了整个人类,因此它是不断地向新的历史发展形式的转变。”57只有这种普适性、精神性的中华文化,才能在中华民族与世界对话中彰显中国价值、中国智慧,进而确立每一个中国人的文化身份,从而以强文化资本积累引领经济社会文化的全面发展。

【注释】

1布尔迪厄的首要关切并非建构抽象概念化的系统理论,而是推崇一种“开放式概念”,即实用地将概念“以系统的方式让它们在经验研究中发挥作用”,从而构建一种实践理论。这使其只是基于经验研究初步阐述了文化资本相关的范畴,并未形成严格意义上的理论体系。参见皮埃尔·布尔迪厄等:《实践与反思:反思社会学导引》,李猛等译,北京:中央编译出版社,1998,第132页。

2Cf.David Throsby,“Cultural Capital”,Journal of Cultural Economics,1999(1):3-12.

3参见古德纳:《知识分子的未来和新阶级的兴起》,顾晓辉、蔡嵘译,南京:江苏人民出版社,2002,第36—37页。

4Cf.Michele Lamont & Annette Lareau,“Culture capital:Allusions,Gaps and Glissandos in Recent Theoretical Developments”,Sociological Theory,1988(2).

5参见戴维·斯沃茨:《文化与权力:布尔迪厄的社会学》,陶东风译,上海:上海译文出版社,2006,第322页。

6Cf.P.Bourdieu,“The Forms of Capital”,in Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education,J.G.Richardson ed.,New York:Greenwood,1986,pp.241-258.

7Cf.P.Bourdieu,Distinction:A Social Critique of the Judgement of Taste,R.Nice trans.,Cambridge Mass:Harvard University Press,1984.p.16.

8Cf.P.Bourdieu,Le sens pratique,Paris:Editions de Minuit,p.209.

9Cf.P.Bourdieu,Outline of a Theory of Practice,Cambridge:Cambridge University Press,p.36.

10Cf.Annette Lareau & Elliot B Weininger,“Cultural Capital in Educational Research:A Critical Assessment”,Theory and Society,2003(5).

11Cf.P.DiMaggio,“Cultural capital and school success:The Impact of Status Culture Participation on the Grades of US High School Students”,American Sociological Review,1982,pp.189-201.

12P.Bourdieu,“The Forms of Capital”,in J.G.Richardson ed.,Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education,New York:Greenwood,1986,pp.241-258.

13 布尔迪厄:《文化资本与社会炼金术》,包亚明译,上海:上海人民出版社,1997,第13页;第16页。

14Cf.J.Karabel & A.H.Halsey,Power and Ideology in Education,New York:Oxford University Press,1977,p.13.

15Cf.P.Bourdieu,“The forms of capital”,in Handbook of theory and research for the sociology of education,J.G.Richardson ed.,New York:Greenwood,1986,pp.241-258.

16参见库尔特·多普弗:《经济学的演化基础》,锁凌燕译,北京:北京大学出版社,2011。

17参见方维规:《“经济”译名溯源考——是“政治”还是“经济”》,《中国社会科学》2003年第3期。

18参见雷蒙·威廉斯:《关键词——文化与社会的词汇》,刘建基译,北京:三联书店,2005,第102页。

19马林诺夫斯基:《文化论》,费孝通等译,北京:中国民间文艺出版社,1987,第2页。

20P.Braisted,Culture cooperation:Keynote of the Coming Age,New Haven:The Edward W.Hazen Foudation,1945.

21罗伯特·E·帕克:《城市社会学》,北京:华夏出版社,1987,第123页。

22参见《商君书》,北京:中华书局,2012,第29—30页。

23参见章太炎:《诸子学略说》,载刘梦溪主编:《中国现代学术经典·章太炎卷》,石家庄:河北教育出版社,1996,第481页。

24司马迁:《史记·秦始皇本纪》,北京:中华书局,1982,第254页。

25崔瑞德、鲁惟一:《剑桥中国秦汉史》,北京:中国社会科学出版社,1992,第506页。

26参见崔瑞德,鲁惟一:《剑桥中国秦汉史》,北京:中国社会科学出版,第85—88页;陆威仪:《哈佛中国史——早期中华帝国:秦与汉》,王兴亮译,北京:中信出版社,2016,第39—46页。

27阿尔弗雷德·韦伯:《文化的世界史:一种文化社会学阐释》,姚燕译,上海:上海人民出版社,2022,第29页。

28北魏确立华夏文化正统是一个逐渐深化的过程。自永嘉之乱以来,“庠序无闻”,前赵、后赵、前燕、前秦、后秦等政权建立后都仰慕、学习汉文化,广兴学校,“设博士,祀孔子,行乡射之礼”,这“说明胡族政权已承担起复兴和延续中国传统文化的历史责任。”时至北魏孝文帝迁都洛阳,他全面汉化的改制(如行均田、班吏禄、禁胡服、断北语、改姓氏等)摆脱了在政治角度“握帝王之统”的暂时性考量,而是认识到了传承文化与思想精神对于确保鲜卑政权长期存在的重要性。这些措施升华了正统运动,使北魏“取得永嘉以后中原传统文化延续者和复兴者的资格,从而作为汉族传统文化当之无愧的代表来显示中华正统的真正存在。”参见秦永洲:《东晋南北朝时期中华正统之争与正统再造》,《文史哲》1998年第1期。

29其中,唐朝军队于贞观四年(公元630年)击败东突厥,太宗皇帝接受诸蕃君长奉上“天可汗”称号,《通典》载“临统四夷,自此始也”。这一事件是华夏文明重建为中华文明的重要标志之一。

30黄威、李志哲:《构建文化共兴的中国-中亚命运共同体:历史逻辑与现实路径》,《北方论丛》2022年第5期。

31文化资本积累既包含个人文化资本积累(如参与各种文化活动),也包含文化体的文化资本积累(如国家、城市的文化实践)。本文主要在后者的意义上使用这一概念。其中,文化资本区别于经济学意义上的生产要素,而是类似布尔迪厄的社会学与文化学意义上的资本;同时,文化资本积累是在当代社会视角与本文理论框架下对布尔迪厄文化资本理论的批判与超越,区别于微观与权力视野下文化资本的作用机制,它本质是主体的一种文化行动。

32 参见亚当·斯密:《国富论》,唐日松等译,北京:华夏出版社,2004,第266页;第203—204页。

33参见大卫·李嘉图:《政治经济学及赋税原理》,周洁译,北京:华夏出版社,2005,第205—212页。

34参见马克思:《资本论》第1卷,北京:人民出版社,2004,第670页。

35参见罗莎·卢森堡:《资本积累论》,彭尘舜、吴纪先译,北京:三联书店,1959,第341—342页。

36大卫·哈维:《资本的限度》,张寅译,北京:中信出版社,2017,第315页。

37马克斯·霍克海默、西奥多·阿道尔诺:《启蒙辩证法——哲学断片》,渠敬东、曹卫东译,上海:上海人民出版社,2006,第6页。

38 赫伯特·马尔库塞:《爱欲与文明》,黄勇、薛民译,上海:上海译文出版社,1987,第80页;第136页。

39Cf.J.Gertner,“The Rise and Fall of the GDP”,The New York Times,2010,May 13;D.Coyle,GDP:A Brief but Affectionate History,New Jercey:Princeton University Press,2014,pp.2-5.

40一些后布尔迪厄学者也在微观层面发现了这一问题。个人在文化资本的积累过程中,文化资本的激活,即获取的文化资本在多大程度上转化为实际的经济、社会、文化效益,也是不能忽略的问题。参见A.Lareau & E.M.Horvat,“Moments of Social Inclusion and Exclusion Race,Class,and Cultural Capital in Family-School Relationships”,Sociology of Education,1999(1):pp.37-53.

41黑格尔:《精神现象学》,先刚译,北京:人民出版社,2013,第269页。

42 黑格尔:《历史哲学》,王造时译,上海:上海书店出版社,2001,第335页;第337页。

43詹姆斯·布赖斯:《神圣罗马帝国》,孙秉莹、谢德风、赵世瑜译,北京:商务印书馆,1998,第299—301页。

44爱德华·吉本:《罗马帝国衰亡史》(下册),黄宜思、黄雨石译,北京:商务印书馆,1997,第427页。

45基于封建社会特征,宋徽宗可被视为国家象征,其文化行为在某种程度上可以代表文化体的行为。

46参见王曾瑜:《北宋晚期政治简论》,《中国史研究》1994年第4期。

47伊沛霞:《宋徽宗》,韩华译,桂林:广西师范大学出版社,2018,第190页。

48《马克思恩格斯全集》第30卷,北京:人民出版社,1995,第389页。

49事实上,布尔迪厄也承认,文化资本并非像经济资本那样是一种稳定的货币。经济资本更容易被积累、转移,更容易加以理性管理。而文化资本的制度化形式(如教育资质)是不可能讨价还价的,因此其积累更脆弱与不稳定。参见P.Bourdieu,Choses Dites,Paris:Editions de Minuit,p.131.

50Cf.D.North,Structure and Change in Economic History,New Haven:Yale University Press,1983.

51马林诺夫斯基:《文化论》,费孝通等译,北京:中国民间文艺出版社,1987,第18页。

52黄威:《文化资本与公共文化论》北京:人民日报出版社,2019,第89页。

53参见张忠礼:《中国绅士研究》,上海:上海人民出版社,2008,第40页。

54杜赞奇:《文化、权力与国家》,王福明译,南京:江苏人民出版社,1996,第149页。

55《本尼特:文化与社会》,王杰、强东红等译,桂林:广西师范大学出版社,2007,第158页。

56参见托尼·本尼特:《分裂的惯习:皮埃尔·布尔迪厄著作中的美学与政治》,付德根、王琨涵译,《马克思主义美学研究》2009年第2期。

57胡塞尔:《欧洲科学的危机与超越论的现象学》,王炳文译,北京:商务印书馆,2017,第393页。

原载:《马克思主义哲学》2023年第4期

地址:北京市东城区建国门内大街5号邮编:100732

![]() 电话:(010)85195506

电话:(010)85195506

![]() 传真:(010)65137826

传真:(010)65137826

![]() E-mail:philosophy@cass.org.cn

E-mail:philosophy@cass.org.cn

潘梓年

潘梓年 金岳霖

金岳霖 贺麟

贺麟 杜任之

杜任之 容肇祖

容肇祖 沈有鼎

沈有鼎 巫白慧

巫白慧 杨一之

杨一之 徐崇温

徐崇温 陈筠泉

陈筠泉 姚介厚

姚介厚 李景源

李景源 赵汀阳

赵汀阳